当知名艺人任贤齐将30万元善款汇入福州“星点心愿”公益店账户时,这笔资金不仅是支持孤独症青年就业的善款,更折射出一个时代命题:在追求物质丰裕的今天,如何以人文关怀构筑更有温度的社会共同体?这一善举之所以引发广泛共鸣,正因为它超越了简单的慈善行为,成为公众人物用影响力激活社会公益生态的范本。

从“星星的孩子”到“发光的青年”

任贤齐与孤独症青年们捏制水饺

“星点心愿”饺子茶咖空间的玻璃橱窗里,孤独症青年们捏制水饺的专注身影,恰是对“就业赋能”最生动的诠释。这家公益店已成为孤独症青年打破社交壁垒的“实验场”——他们亲手制作的手工水饺,不再只是商品,而是自我价值的表达载体。任贤齐的捐赠恰逢店铺拓展外摆咖啡车项目的关键期,这笔资金将转化为咖啡机的运转声,更转化为孤独症青年面对世界的底气。

数据显示,我国孤独症群体超1000万,其中青年群体就业渗透率不足10%。就业难的症结不仅在于技能适配性,更在于社会接纳度的鸿沟。“星点心愿”的创新之处,正在于通过“保护性就业”模式,为孤独症青年搭建从“庇护性环境”到“开放性社会”的过渡桥梁。任贤齐造访店铺时与青年们合唱的场景之所以打动人心,正是因为这种“沉浸式互动”打破了公众对孤独症群体的刻板印象——他们不是需要怜悯的弱者,而是渴望用双手创造价值的“星青年”。当手工水饺被贴上“孤独症青年制作”的标签摆上货架时,就业已不再是简单的谋生手段,而成为尊严觉醒的起点。

公众人物的“公益杠杆”

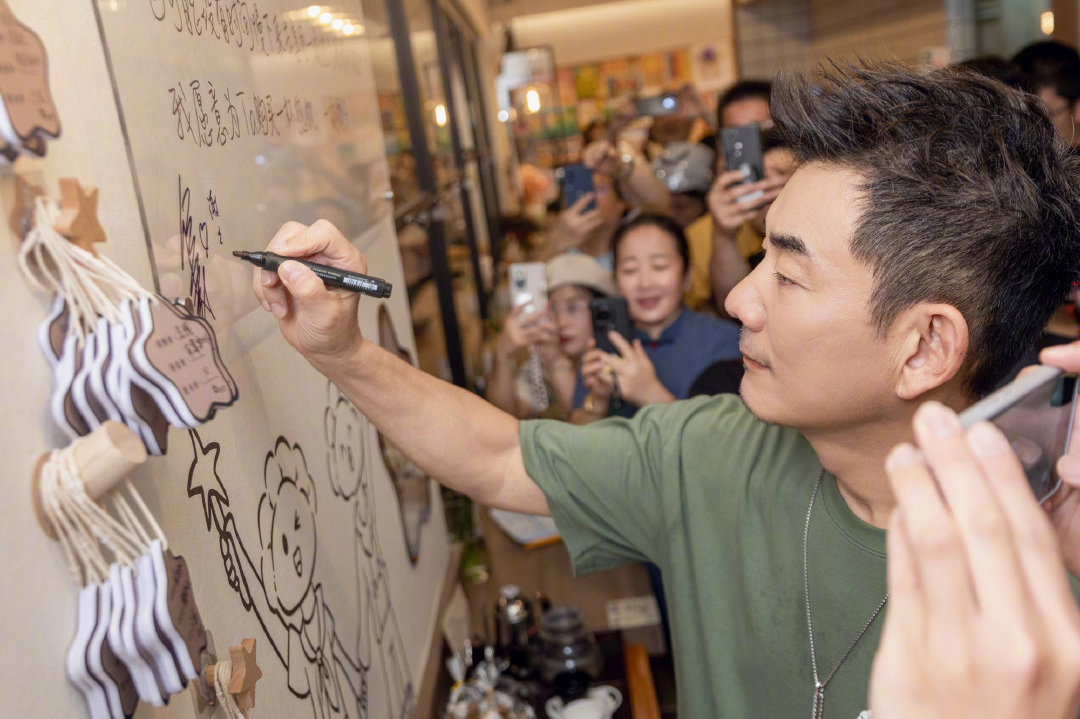

为孤独症青年们留下祝福

任贤齐从自费购买500份爱心水饺,到社交媒体呼吁“让独特梦想生根发芽”,再到真金白银的项目支持,其行动呈现出“关注—参与—赋能”的完整链条。这种“知行合一”的公益实践,恰是公众人物社会责任的最佳诠释。在流量时代,艺人的一句话、一个举动都可能被放大,但任贤齐选择将影响力转化为实实在在的行动支点——30万元善款或许只是公益项目的“初始燃料”,但他通过亲身参与形成的“示范效应”,却能吸引更多社会力量加入:企业可能提供就业培训资源,普通市民可能走进店铺消费,媒体则持续关注项目进展。

这种“杠杆效应”的深层逻辑,在于打破公益事业的“旁观者心态”。当公众看到明星不仅在镜头前呼吁,更蹲在厨房里和孤独症青年一起包饺子时,公益便从抽象的道德概念,变成了可触摸、可参与的具体行动。任贤齐的支持“让更多人相信,帮助特殊群体就业不是孤军奋战”。

从“个体善举”到“系统赋能”

与孤独症青年合唱

任贤齐的善举之所以具有评论价值,在于它提出了一个更深层的命题:特殊群体帮扶如何从“爱心驱动”转向“体系支撑”?孤独症青年就业难,表面是岗位短缺,实则是社会支持系统的碎片化——缺乏专业的职业评估、就业培训体系,也缺乏企业参与的激励机制。“星点心愿”的探索,正是在政府政策之外,尝试构建“公益组织+社会力量+市场机制”的多元协作模式:公益店作为就业平台,明星影响力作为引流入口,消费者的每一笔消费都成为持续供血的“社会投资”。

这种模式的可复制性,在于将“慈善”转化为“可持续的社会创新”。当外摆咖啡车项目启动后,新增的营收不仅能覆盖运营成本,更能为孤独症青年提供技能升级的空间——从包饺子到制作咖啡,每一次职业技能的拓展,都是向主流社会的进一步融入。而这,恰恰是公益事业的终极目标:不是施舍式的救助,而是创造平等发展的机会。

站在“星点心愿”店门前,看着孤独症青年们在玻璃窗后忙碌的身影,任贤齐捐赠的30万元早已超越了金钱的意义。它像一束光,照亮了特殊群体就业的困境,更照见了社会文明的刻度——一个社会的温度,不仅在于能为强者喝彩,更在于愿为弱者架桥。当越来越多公众人物以“行动者”而非“旁观者”的姿态投身公益,当更多企业和市民将“消费善举”纳入日常生活,那些曾被称为“星星的孩子”的青年们,终将在社会的广阔星空中,找到属于自己的发光坐标。这,或许就是任贤齐此次善举留给我们最珍贵的启示:公益不是一个人的光芒万丈,而是一群人的星火燎原。(高琴)

(本文章属原创作品,如需引用、转载授权,请联系csgyzc@126.com)

最新活动

最新活动