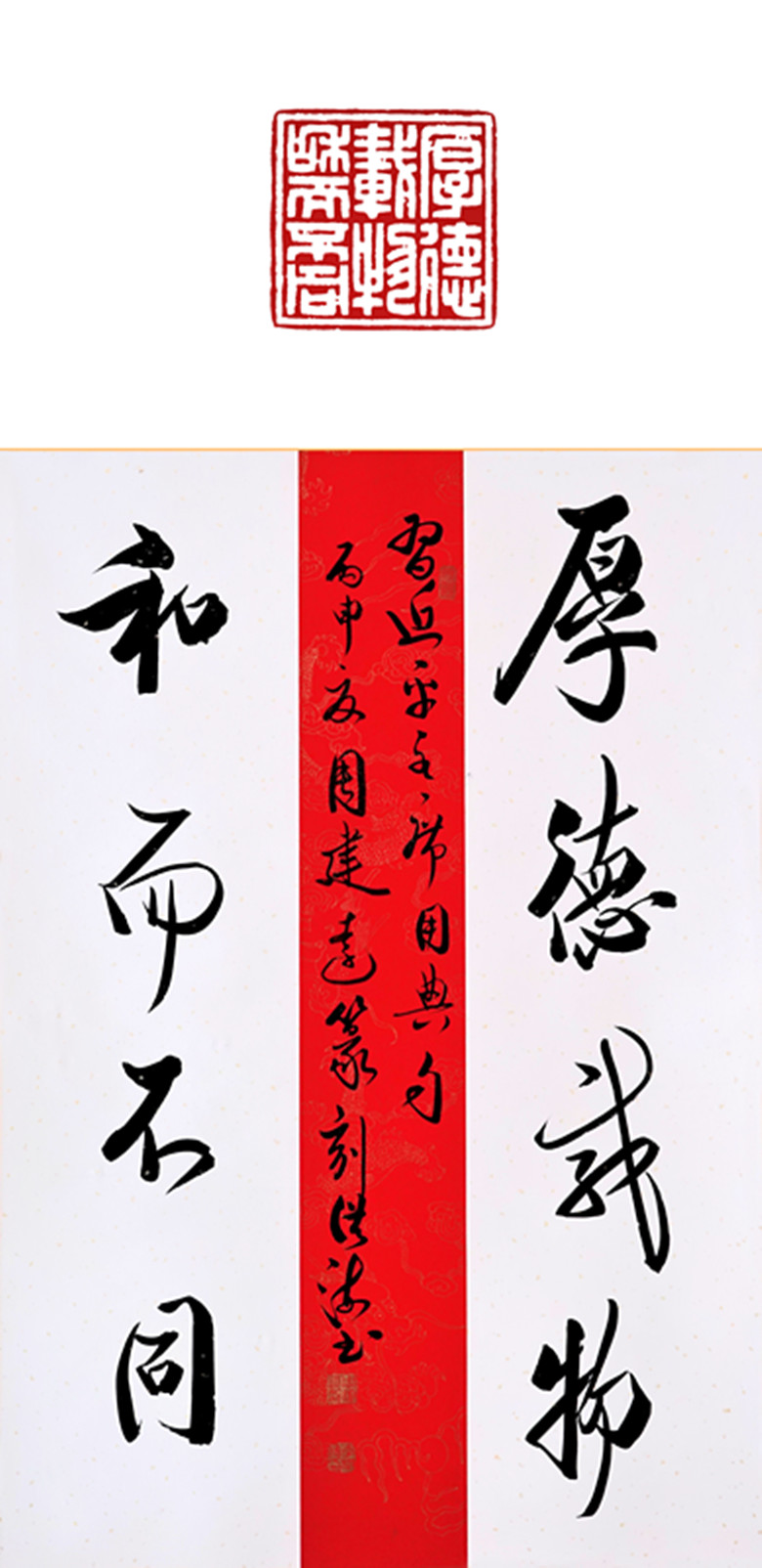

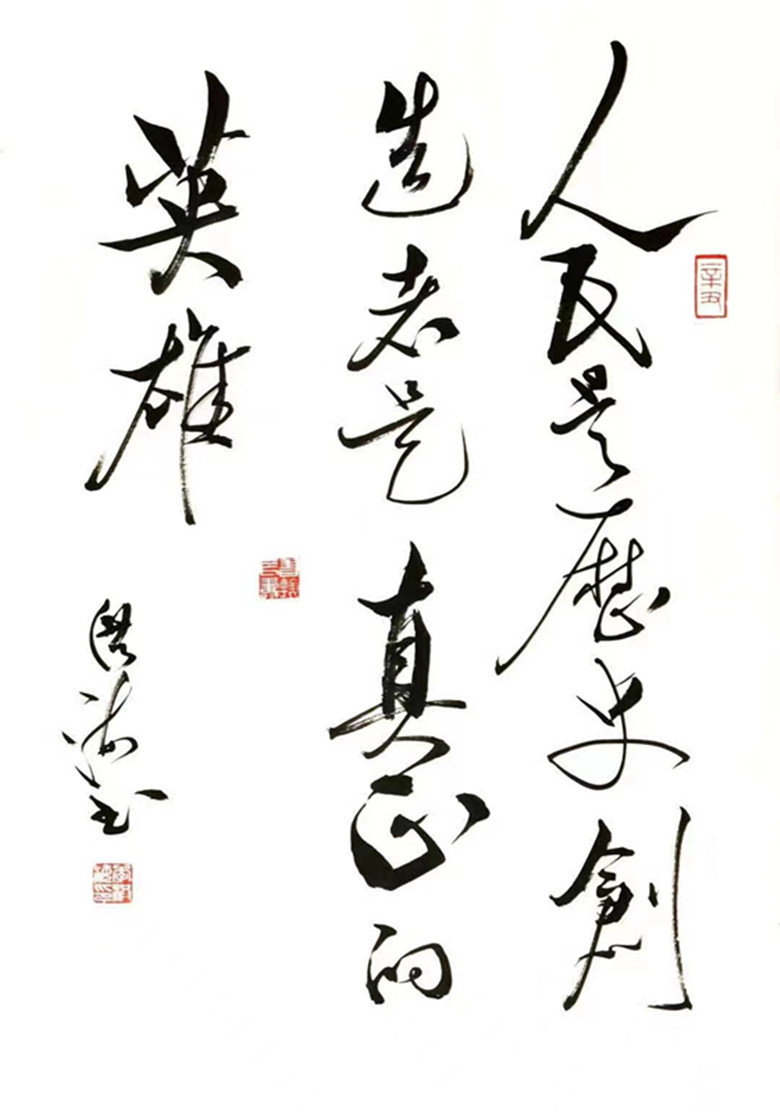

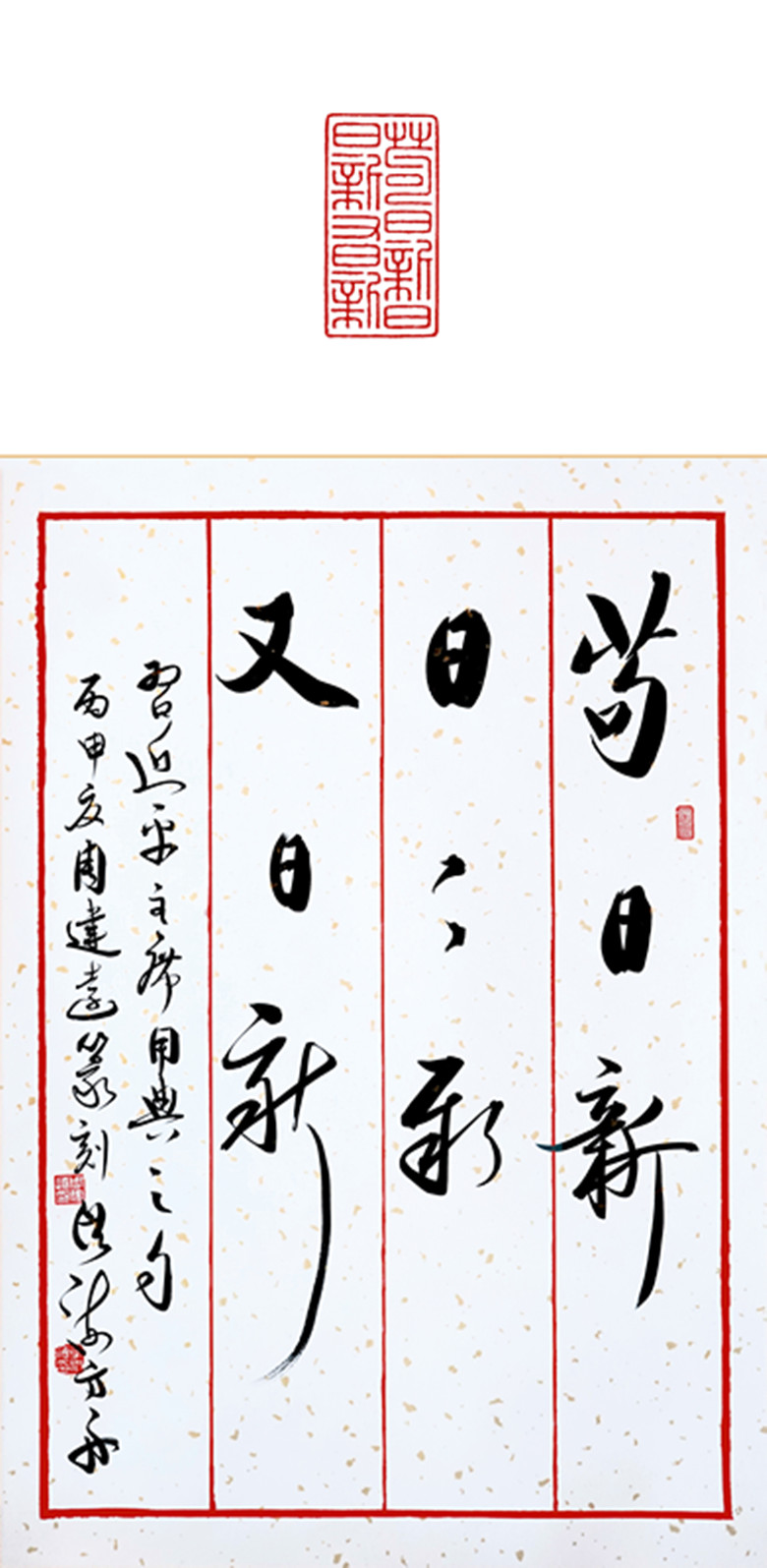

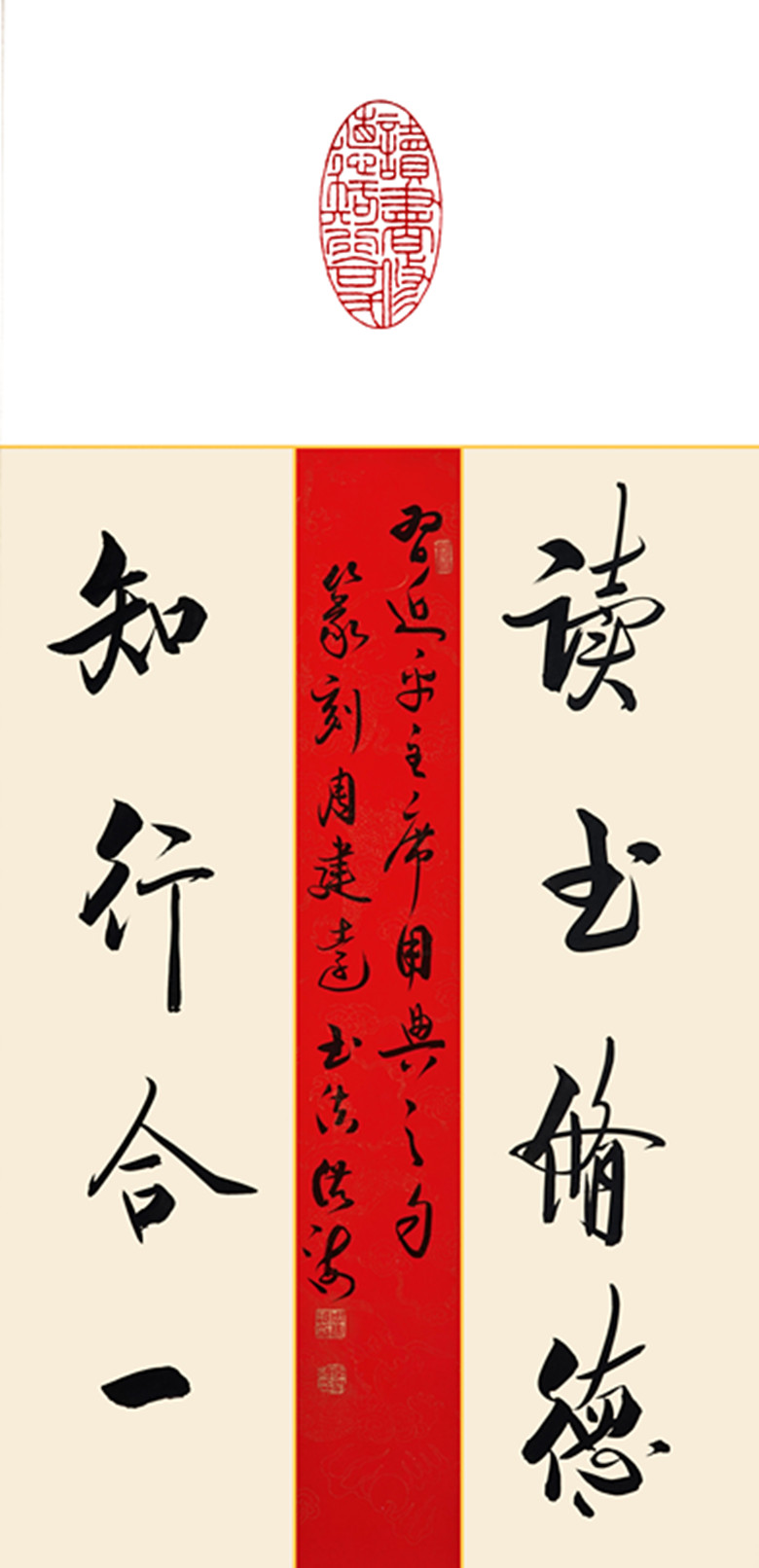

中国书画名家作品选登:沈鹏先生题,今日美术家:徐里先生题,長明艺术工場:冯远先生题

著名書畫家李洪海作品赏析

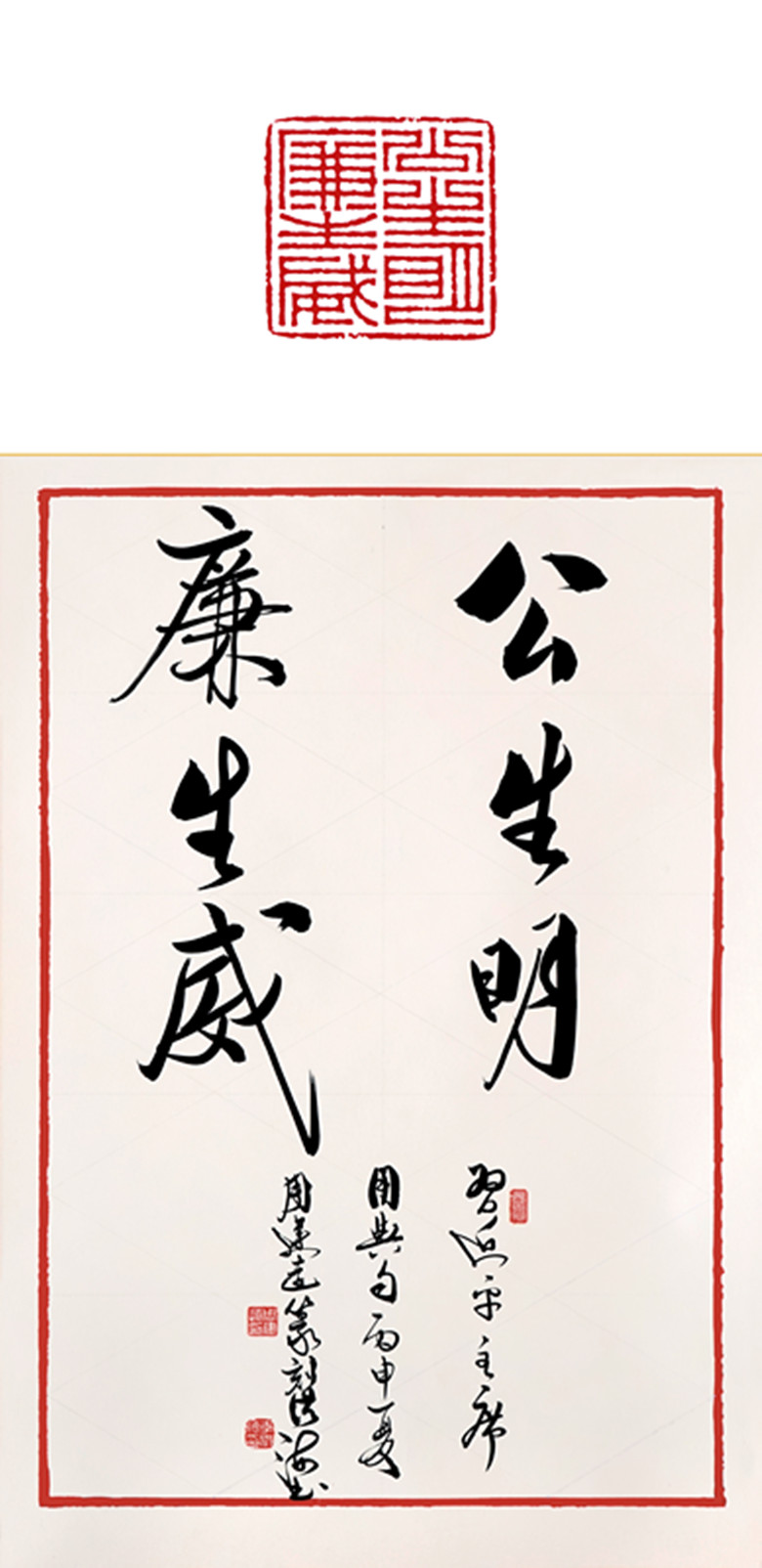

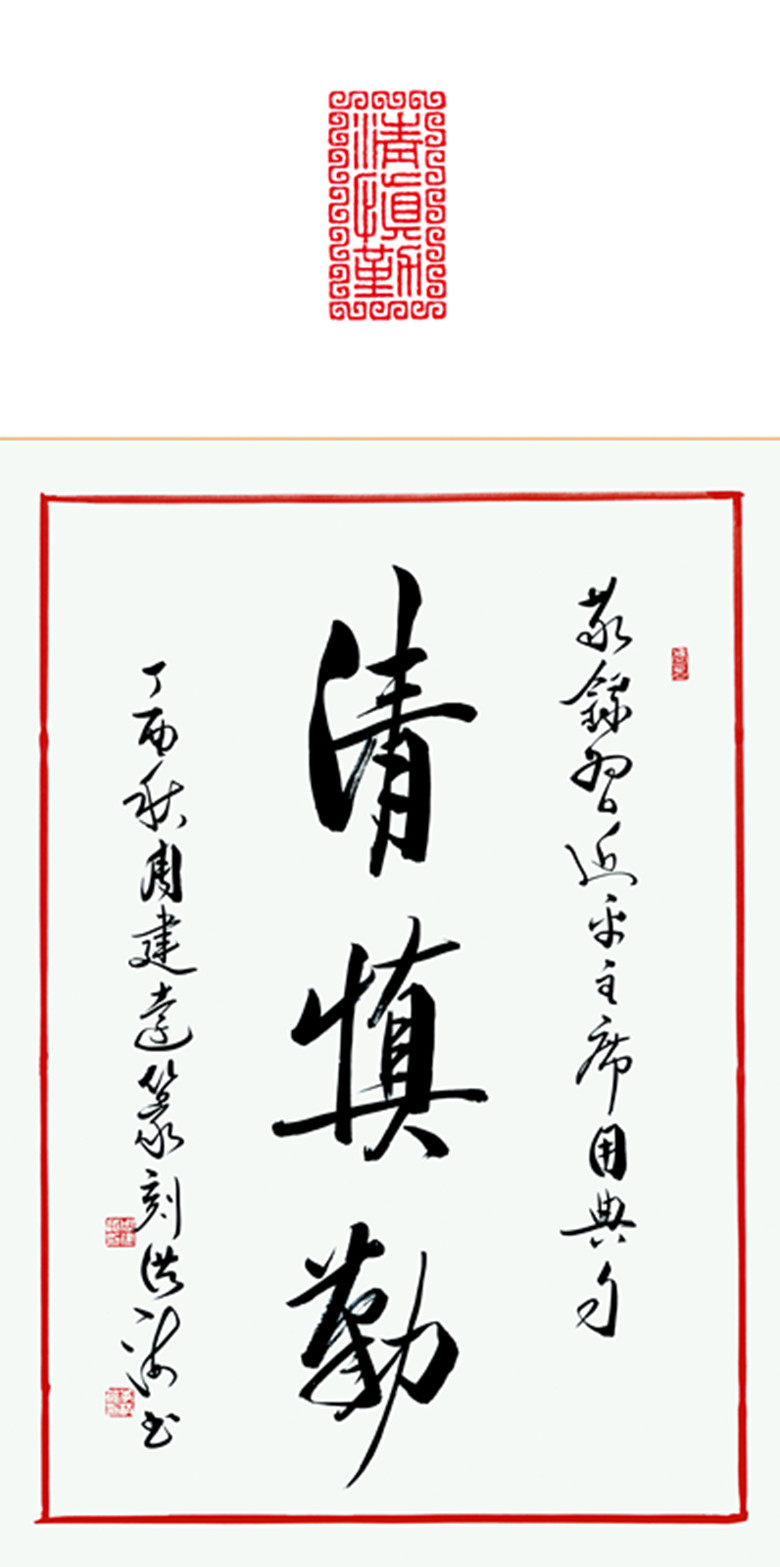

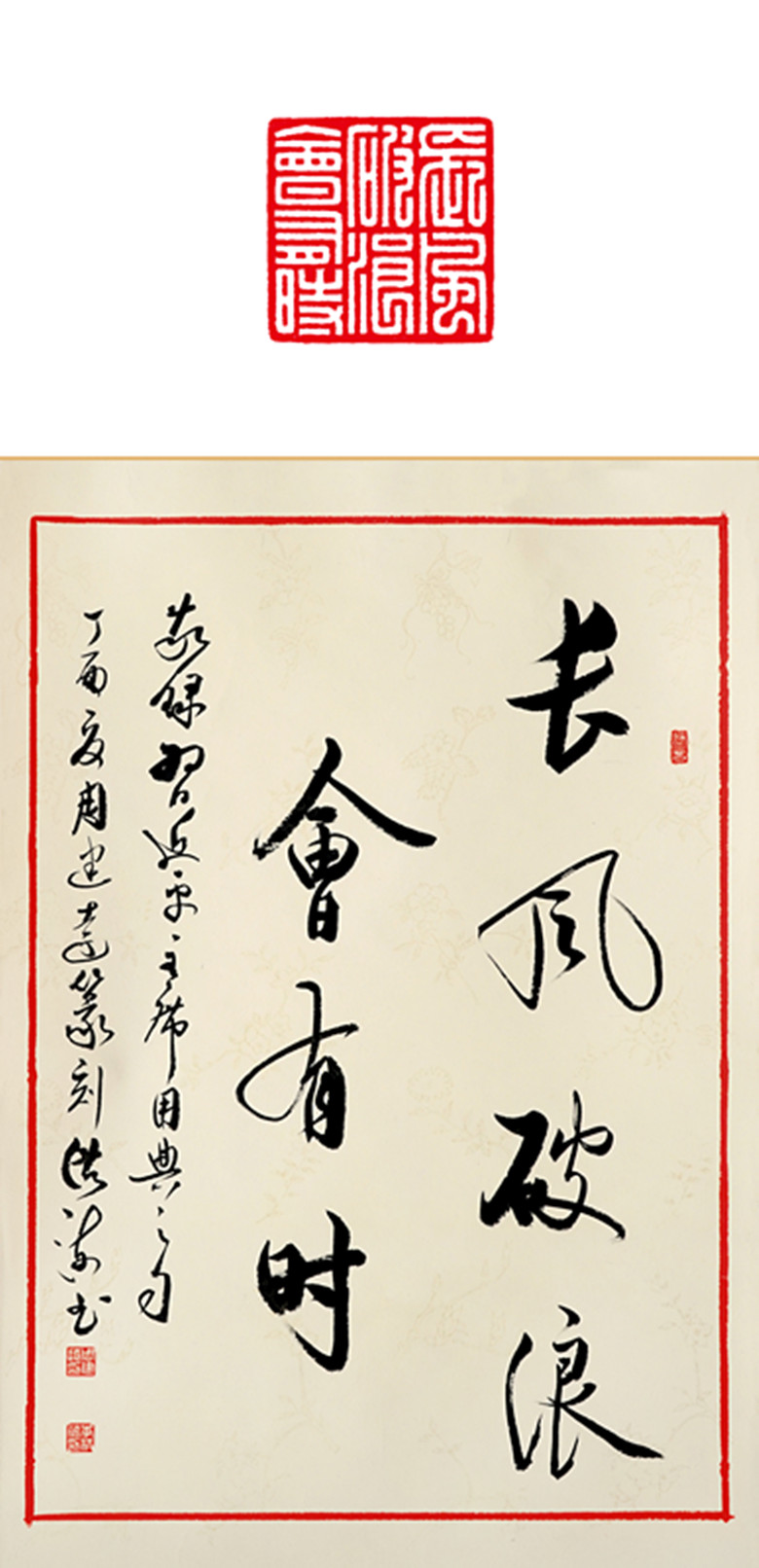

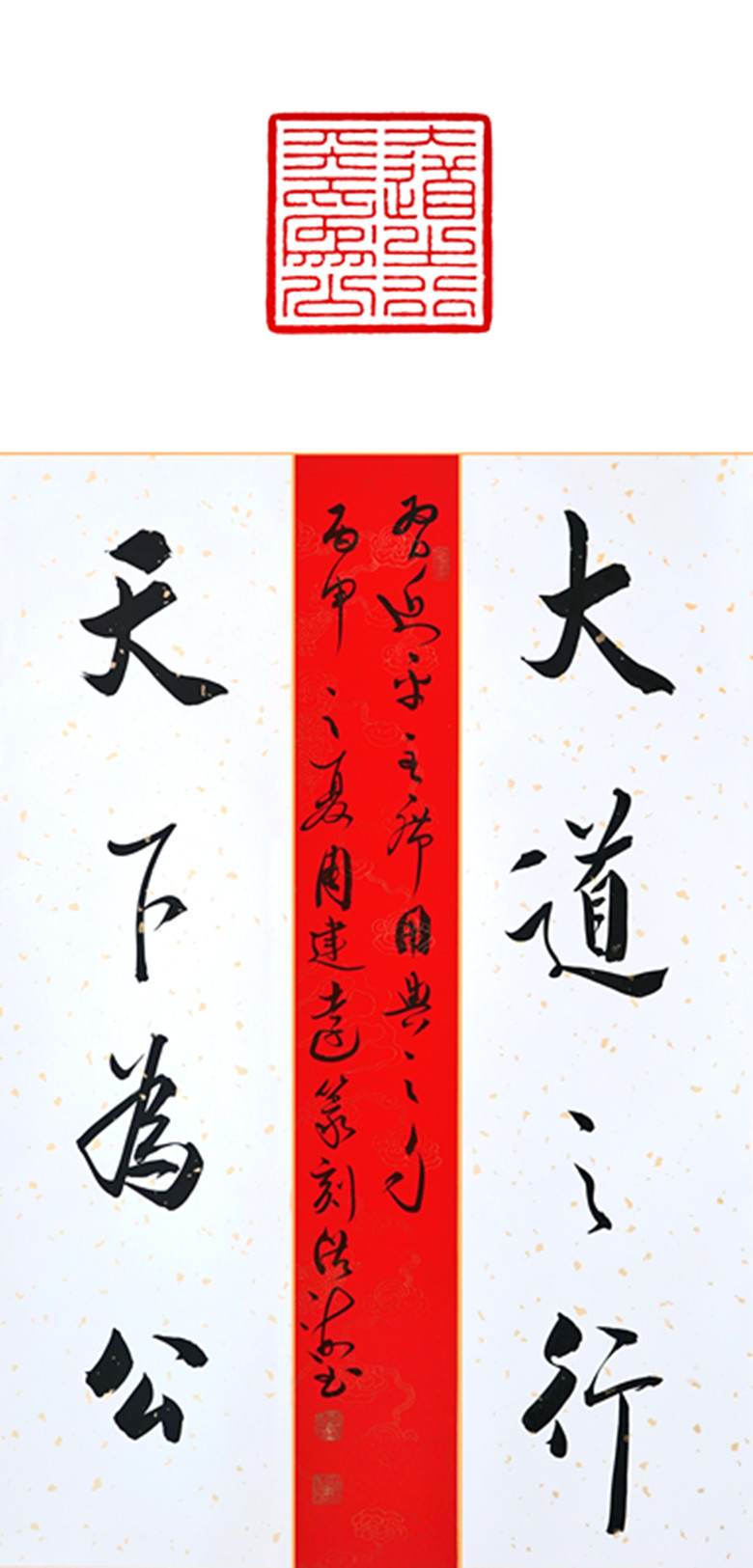

书法篇

图为李洪海先生

中国书画名家作品选登栏目近期分上中下在慈善公益之窗、今日头条、搜狐刊登采访李洪海先生谈书法,请予以关注。

三、关于书法的继承与发展

主持人:

蔡成刚:

李院长通过自己的切身体会和笔墨当随时代的亲身实践,给我们感触很深,您不论是把创作的书法作品送到军营,送到边防哨所,宣传强军兴军的思想,还是以美丽中国书法作品展,赞美与歌颂祖国的三山五岳、五湖四海,这种形式我认为非常好。

另外,现在我们书坛上有很多书法家都很纠结,书法创新到底怎么创,社会上有些所谓的书法家,没有真正去读贴、看帖、临帖,想怎么写就怎么写,出现了不少丑书并自诩是创新,从这方面讲,书法怎么样创新,李洪海先生一定有自己的一些思路和想法,和我们一起聊一聊。

李洪海:

中国的书法走到现在,改革创新是必然趋势,其实,中国书法从开创到现在一直走在一条不断继承创新的路上。远在商代,我们的祖先就发明了文字,将它刻在龟甲兽骨上,被称作甲骨文;春秋战国时期铸在青铜器上,称之为金文;先秦时期刻在石鼓上称之为石鼓文,写在竹片和木板上称之为竹简、木椟。马王堆出土文物中发现书法写在丝绸上,十分精彩。到东汉时期,蔡伦发明了造纸术,把书法写在又薄又精美的纸上,为书法开辟了崭新天地,大放异彩。历史上书法作为记录历史、传达圣命、人与人交往信息的工具,有很高的实用价值。值得一提的是,不少具有创新意识的志士仁人,在书法创作过程中融入了自我感情抒发,从而使书法走上了一条艺术之路。他们将书法写成大幅作品挂在墙上或刻成匾额装饰在厅堂供人们欣赏。进入新时代,书法教育功能和欣赏功能不断扩大,面对不同层次的欣赏人群,书法如何创新发展,成为每个书法工作者思考的首要问题。我认为书法作为一种大众艺术,既不能孤芳自赏,也不能应和少数人群,应该成为面向社会大众、引领时代精神、激发民族自信、促进国家振兴的一种特殊的艺术形式。

启功先生对书法创新有独到的见解。他说,书法的创新,首先是继承,其次才是创新和发展。我们这个时代,不可能再出现第二个王羲之,你只有向前人好好地学习,从前人那里汲取营养。他热切地对我说,洪海,什么叫创新呀,你就好好地临帖,古人的帖能流传到现在几百年、上千年,里面肯定有真东西、有真金,你学到了古人的真东西、真金,并体现在你身上,你身上的真金就多了。你把古人的精髓吸收了,你身上就有光了,说明你就有了创新的基础。如果你没有从古人那里汲取真正的营养,就别谈创新。一件好的作品不能全像古人,起码百分之七十是古人的,百分之三十是自己的。全是古人的或全是自己的都不叫创新。按照启先生的教诲,我认为书法的创新发展主要体现在六个方面。

第一,好好看书法史。我们现在的五种书体,篆隶楷行草,要知道它们各自的流传历史和高峰在哪里?看看篆书高峰在哪里?隶书、楷书、行书、草书的高峰又在哪里?我们的艺术现在是有高原而没有高峰。就像体育比赛,举重要举多少公斤、100米赛跑要跑多少秒,它有个标准,而我们的书法也应该有个标准,这个标准就是要知道书法的高峰在哪里?

讲到篆书的高峰,是在先秦,李斯的篆书,代表作是《峄山碑》。隶书的高峰在哪里?在汉代,代表作《曹全碑》。你写隶书就要去碑林看《曹全碑》,也就是说你要知道拜祖,要知道庙在哪里。讲行书的高峰,是东晋的代表人物“二王”,即王羲之、王献之,代表作是《兰亭序》。说到楷书的高峰在唐朝,欧阳询、颜真卿、柳公权,他们都是真正的代表。你要写楷书,就要学好他们。草书的高峰在东汉,创始人是张芝,代表作是《冠军帖》。唐代怀素的草书也是经典。所以,不管你写什么书体,篆隶楷行草都可以,但是你的书法要发展、要进步,首先要知道最好的标杆在哪里?谁是冠军、谁是鼻祖,叫什么名字和他们的代表作品。不管是谁,只要从事书法创作,都要认祖归宗。

第二,要选好项。五种书体你不可能都能写好,这就要有所选择,要选择适合自己的。一个人写好一种书体确实不容易,什么书体适合自己就写什么。启先生说:有人说我怎么不写写草书、写写篆书。我说,我要选我还想写甲骨文呢,可是我写得过来吗?我这一辈子能把行书写好就不错了。他还说:“书法艺术博大精深,你这一生中能真正掌握一门书体,嚼透了,能让大家说你一句好,不是那么容易的事。”所以,先别说创新,先要选项,在选好项的基础上学深学透,今天比昨天强,明天比今天强就不错了。现在好多人好高骛远,真草隶篆行样样都写,今天写草书,明天写篆书,后天又写楷书,这样到后来,什么都不成,什么都不精。一个人能有一种书体让大家挑大拇指就不容易。孙过庭说:“书贵专精,汉代草圣张芝,一生专精一体,乃至绝伦。”所以说,书法先别说发展创新,首先要选好项,因为你想面面俱到可你精力不够。

第三,要临摹。临是照着写,摹是描摹,当你选好项后,就要临摹,真正临好帖要下功夫。要像米芾一样,今天借的帖临了以后,第二天把描的帖还给人家,人家还看不出来,这就很厉害。像启功先生这些书法大家,都是先从临帖开始,临帖临像了,然后才有自己的创新。启先生说:“写书法,就要像学弹钢琴一样,要把一些钢琴名曲弹得很熟,然后再弹你创作的一些曲目。真正弹好钢琴的人,如果对世界上的一些名曲都不知道,何以成为钢琴家。”书法创作也是一样,你所选的项目、选的书体,你就要学深悟透,让人一看就知道你是学谁的,是学欧阳询的,还是学颜真卿的,一看就知道你学的是哪家哪门,如果学的四不像,证明你没有记住它,没有学到家。所以,临摹相当重要,是学书很关键的环节。光说不行,还得下苦功夫练。

第四,学以致用,这是书法家最头痛的一件事。好多人提出来,自己临了帖也临得很像,可离开帖自己写就找不到北了,不知道该怎么用。所以说学以致用很难。怎样把学到的东西用到自己创作中去,这是书法家要想发展、要想创新很重要的关节。如何把古人的东西用到自己身上,要结合自己的审美取向,到古人经典中寻觅。因为,艺术之道,没有人可以告诉你标准答案,要努力寻找自己的世界。一是到笔法世界寻觅。书法最有意味的是线条,而线条最有意味的是笔法。理解了一点一划多变的线条,就理解了笔法的核心。二是到字法世界寻觅。字法既要合乎法度,又不能拘泥于法度。每个字都可以独立成为一个审美对象,要去寻找独特的审美造型。三是到章法世界寻觅。章法,就是整幅作品的布局,相当于统帅,要统领全局,有那么多的兵,如何去布好阵势很重要。无论是一两个字,还是三五个字,或者几百上千个字,都要布好局,真正使作品行行有活法、字字须求生动。四是到自身潜能世界寻觅。其实,每个人都是独特的,每个人都有自己的个性,都有丰富的潜能。在个性化的探索与实践过程中不断地扬长避短,就能把自己最精彩的一面发挥出来。

第五,要不断充实。充实,就是在守住已选学的书体之后,还要向其它书体学习。如学行书,还要到篆书、隶书、楷书、草书中探究,学习其笔法、墨法、章法,不断充实自己的书体。追寻历史上一些书法大家的成功,都经历一条不平凡的探索之路,但又各有特点、各有方法。启功先生讲他探索体会时说,我学唐碑,由于不了解笔锋出入的方法,就学赵孟頫、学米芾,渐渐地了解了笔的情墨之趣。回头再看看董其昌的字,这才知道他确有甘苦、有得失地方。原来,董其昌曾经熏习于诸家之长,就像用香味熏衣服、熏食品、熏茶叶一样,他用古代书家的长处,对自己加以熏习,使自己受到熏染。我自己在学书法的过程里,就这样一次一次地有所提高,有所进步。我懂得用笔的意思,实在是受到唐朝书法家墨迹的启发,我追求唐朝书法家的墨迹,来加以研究探索,这是受到了董其昌的启发。同时,还要不断地向大自然、向不同的艺术学科学习。一是从舞蹈中学。你仔细观察舞蹈,从编舞上讲,它是分好多小段的动作,一段一段的排练,比如拿草帽是一个动作,举起放下又是一个动作,然后再把这一段一段的分解动作串起来,最终才是一个完整的舞蹈。比如,写一幅20字的作品,要用多大的纸,就像舞蹈一样在脑子里进行编排,有开头、结尾、中间转换等;我们在写字时分两个字或三个字一组来写,然后就像编排舞蹈一样把它串起来写。二是从音乐中学。音乐有节奏、有起伏,有高音、有低音,有过度音等;我们写行书,字有强的、有弱的,有连的、有断的,写着写着就断开一段,留点白,然后再连起来,这就有了音乐的感觉。启先生的字为什么好呢?因为他用笔的粗细对比十分强烈,有的字一半粗一半细,一对比就产生美感。如果书法笔画粗细都一样,就没有起伏了,就平了。三是从美学中学。什么是美呢?实际上是哲学上的对立统一,比如,字的大小、粗细、方圆,比如“的”字,有两个肩膀,那就一个圆、一个方,你不能都是一样拐,要有对比。另外,字还要讲究收放,有的字要放,有的字要收,要把哲学思想用在书法创作中,这样才能让书法产生美感。我们看跳舞讲究男女搭配,这是因为男的比较刚强,女的比较柔美,这样在跳舞时就形成了刚强和柔美的对比,从而产生美感。书法也是如此,你不能全部都是直线,也需要有曲线,只有直线和曲线的结合才能产生美。还有,启先生讲的书法的黄金分割,就是讲一个字的上三分之一、下三分之一的问题,要上紧下松、左紧右松、内紧外松,这也是讲的美学问题,要知道字什么样子是最美的。所以,要把黄金分割运用到书法艺术中来。为此,启先生专门写了书法的黄金分割率,用启先生的黄金分割率来处理字的结构,就能评判写出来的字好不好看。还有,中国的传统文化讲诗书画印综合发展,你光抄写别人的诗不行,你自己还要会写诗;还要懂得画,要知道画的结构比例和画的布局,书法也有布局的问题。还有印章,这是书法作品中必不可少的一环。当你把诗书画印用在一起,组成一件作品,这样你的作品就不一样了。如果用的印是自己刻的和别人刻的效果截然不同,你这个作品就和别人不一样了。

第六,就是写心。书法的最高境界是写心,抒发情感。书法最本质的东西是文以载道。当书法有形式没有内容时就不叫书法。所以,作为书法工作者不能当写字匠、不能做抄写工作者,要多读书,胸有识鉴。当你拿起笔写什么很关键。要写唐诗宋词,要写中央的重要指示,要写对联,要写成语典故,做到在什么场景写什么、什么氛围写什么,得心应手、游刃有余。如到部队去应该写些什么,到学校去写些什么,肚子里要有数,不能文不载道。要做到看山说山,看海说海,这就需要知识储备。所以,作为一名书法家,要锤炼品格,要提高文化素质,才能写出文墨相生、形式和内容相统一的好作品。否则,你写的字再好,但内容贫乏甚至文不对题或错字连篇,你的作品就缺少力量。而如果你的作品内容丰富、又符合时代要求,又有文采,字又写得好就是好作品。不要说什么发展不发展、创新不创新那样的大话,能在原来的基础上充实、提高、改进就不错了,能在原来的基础上有提高,今天比昨天有提高,明天比今天又有提高,这对我来说就是创新,但我认为用提高一词更科学。所以,一个书法工作者要从以上这几个方面来汲取营养以充实自己,才能不断提高书法艺术水平。如果你没这几样东西,要想创新是不可能的。这仅是我个人对于书法艺术创新的一点体会和感悟,仅供参考。

蔡成刚:

今天的采访,李洪海先生从书法的功能性、书法的时代性、书法的创新性上讲得很精彩,比较系统、有高度,从艺术角度上来讲,也非常有操作性,值得进一步探讨学习。这次,李洪海先生百忙之中接受我们的采访,非常感谢!同时也祝李先生身体康健,并希望李先生能继续为弘扬中国的书法艺术赓续前行、艺术之路长青。在紧紧围绕为实现中华民族伟大复兴中国梦的新时代,创作出更多当随时代的优秀作品!

注:中国书画名家作品选登栏目近期分上中下在慈善公益之窗、今日头条、搜狐刊登采访李洪海先生谈书法,本期(下)期,现已刊登完毕。

主持人系:中国社会主义文艺学会书画专业委员会副主席、中博藏(北京)博物馆专家、原【今日信息报】社副社长。

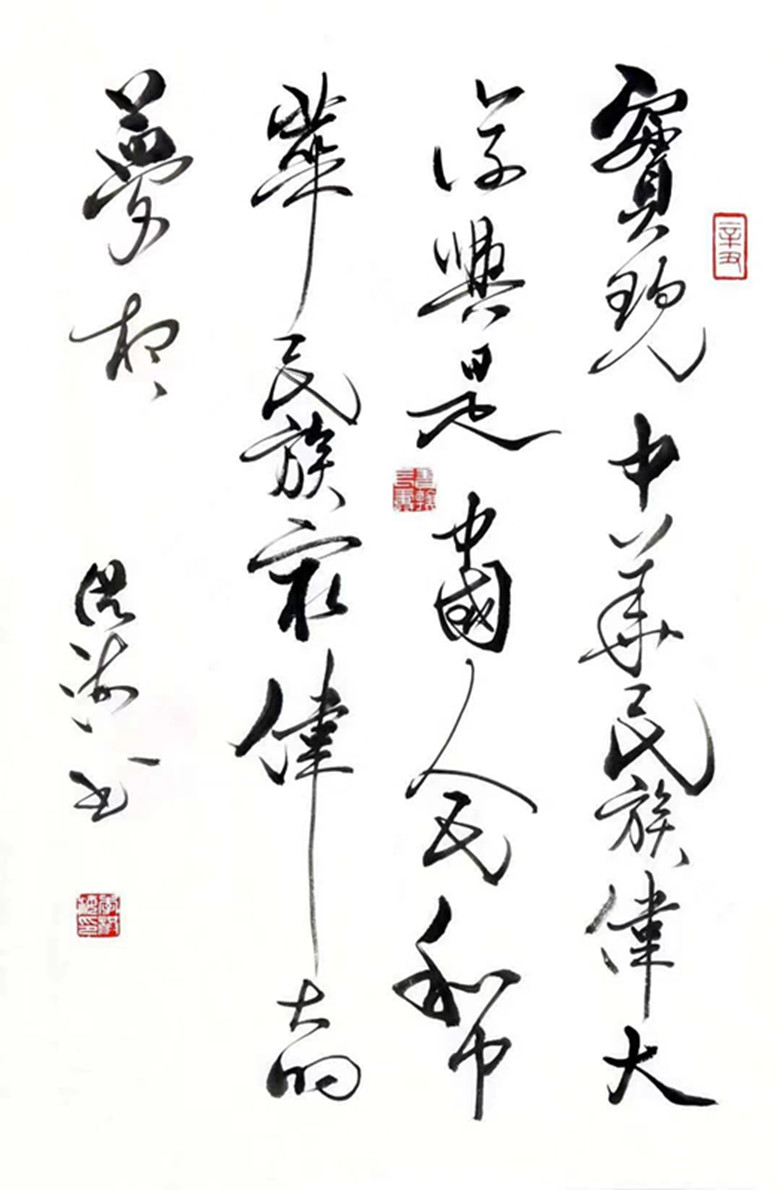

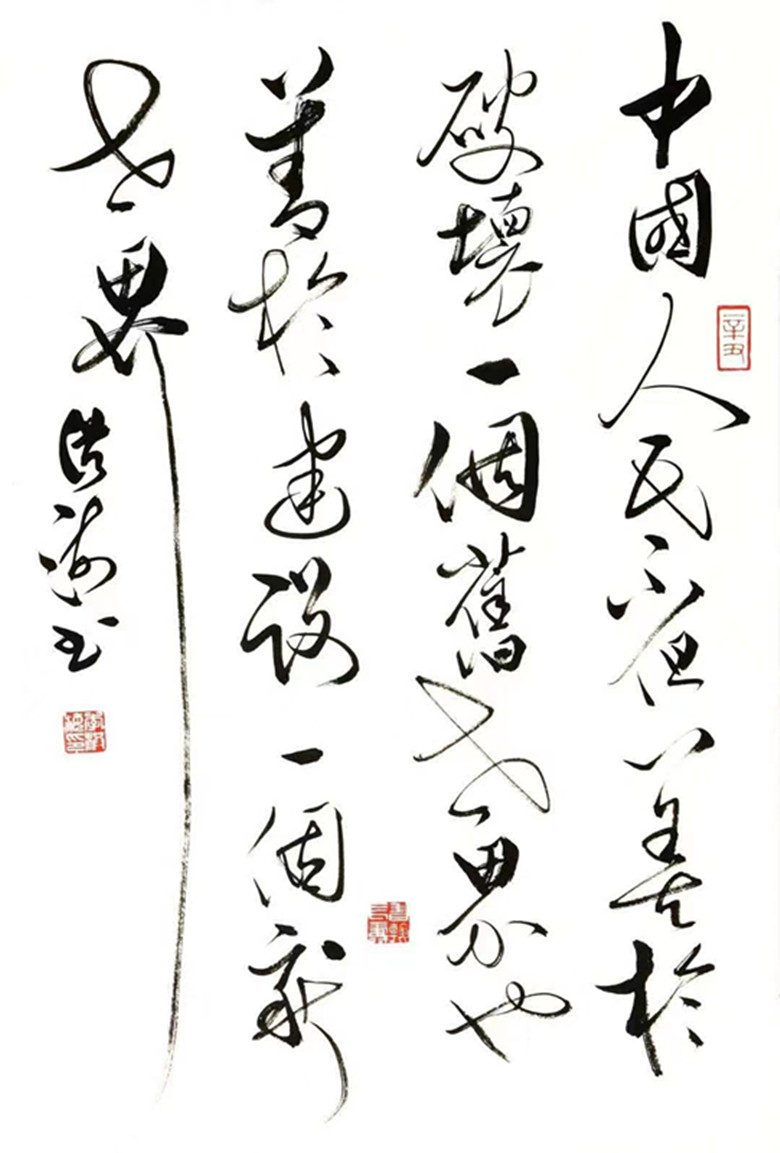

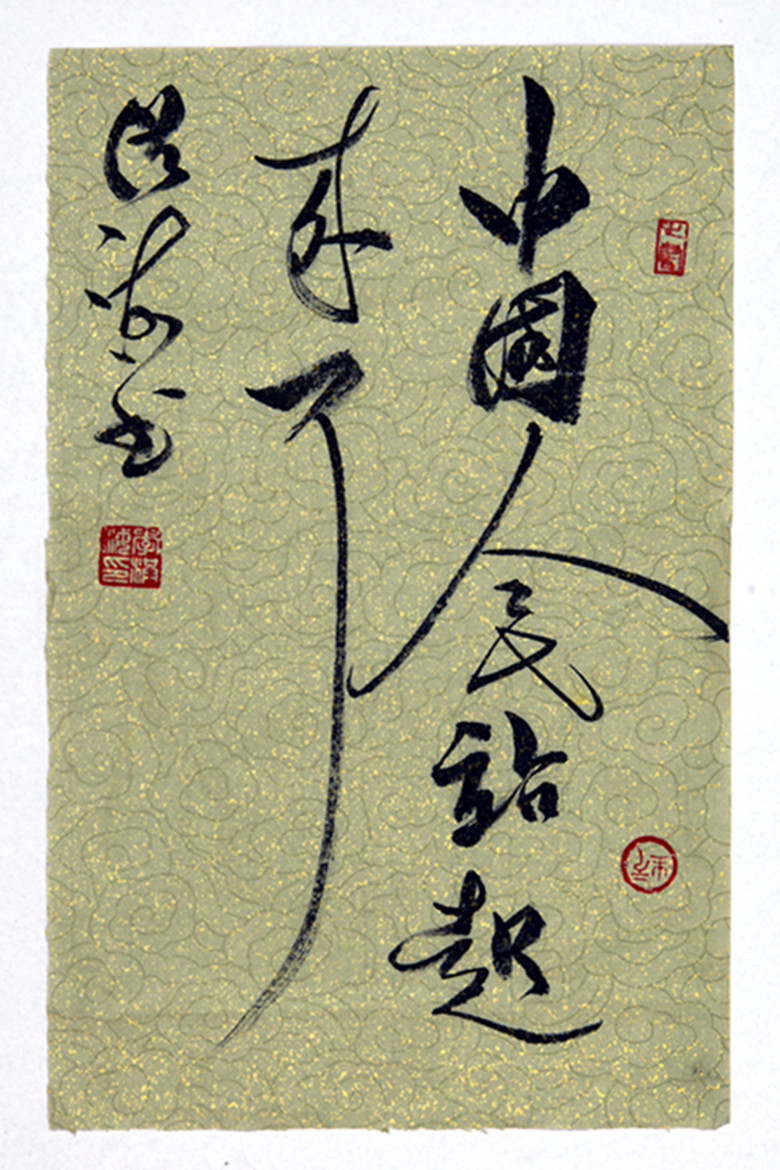

李洪海:字一鑫,号方舟,天津武清人。现任中国人民革命军事博物馆书画院副院长、中国书法家协会第五、六届理事、北京启功艺术研究会副会长、国家民族画院副院长、中国玉文化研究会名誉会长、中国马会马文化艺术研究院院长、北京文史研究馆馆员。

二十世纪七十年代师从启功先生,经先生把腕,积多年学承,形成内紧外拓、疏密相间、骨势秀逸、体势俊美的书风。书法篆刻作品广为流传,并为中央办公厅、国务院办公厅、军委办公厅、中国驻外使领馆等单位收藏,亦作为礼品馈赠国际友人。

曾荣获献爱心优秀人民艺术家、全军学雷锋先进个人等荣誉称号。享受国务院政府特殊津贴。

书画探索

书画探索