书画探索:李洪海先生题,蔡成刚:李洪海先生题,今日美术家:徐里先生题,長明艺术工場:冯远先生题

書畫探索

(山水篇)

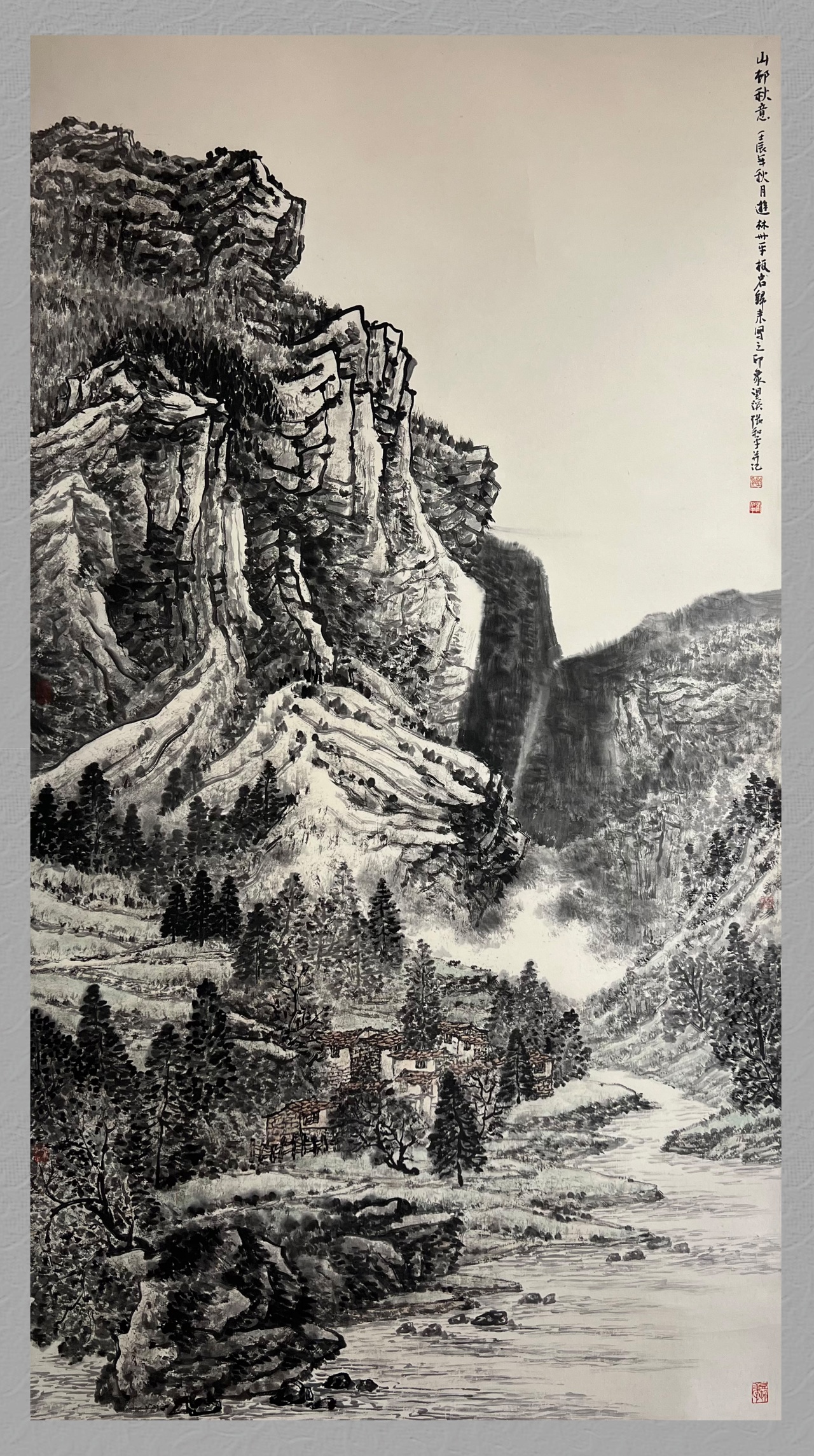

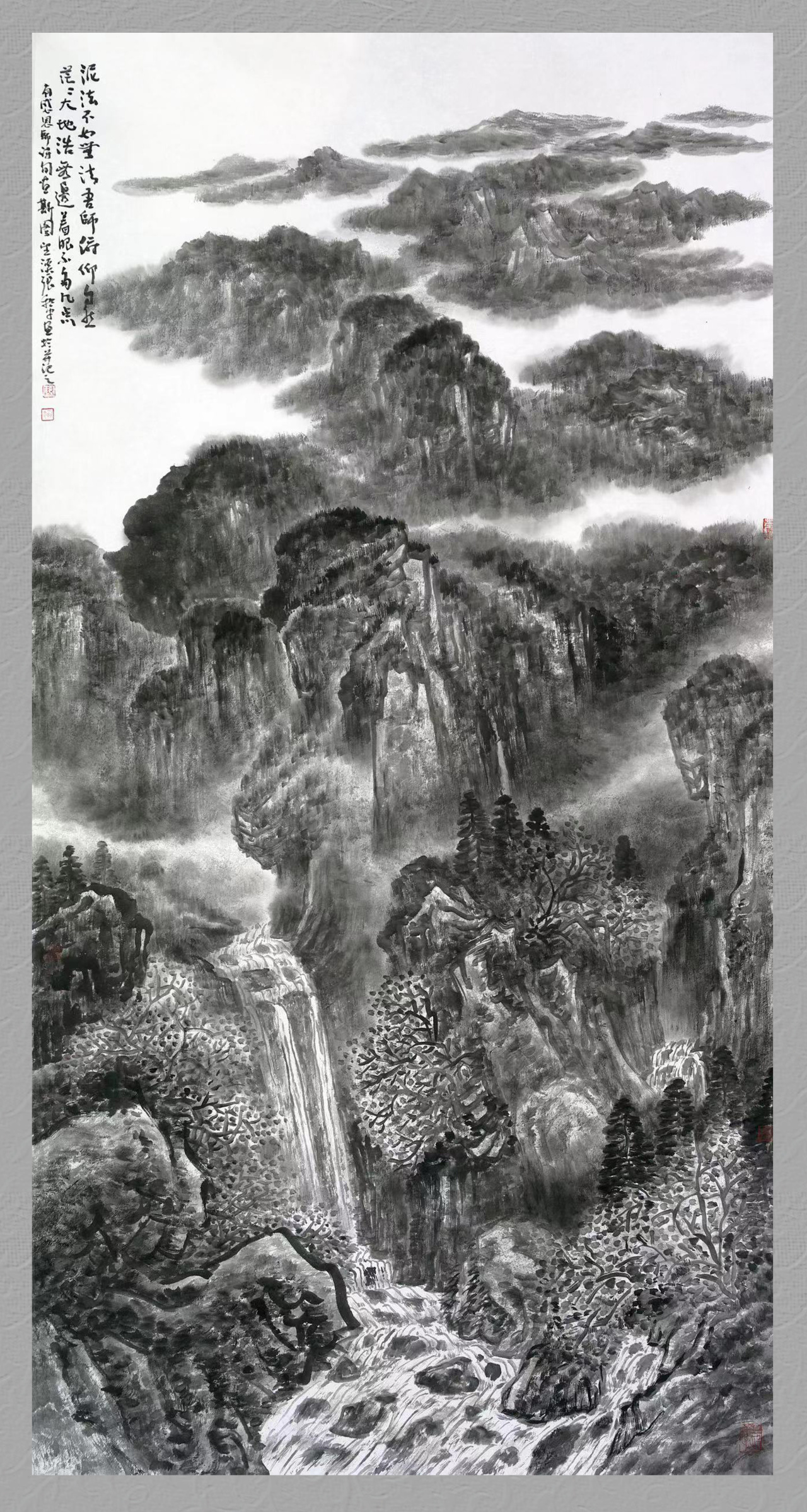

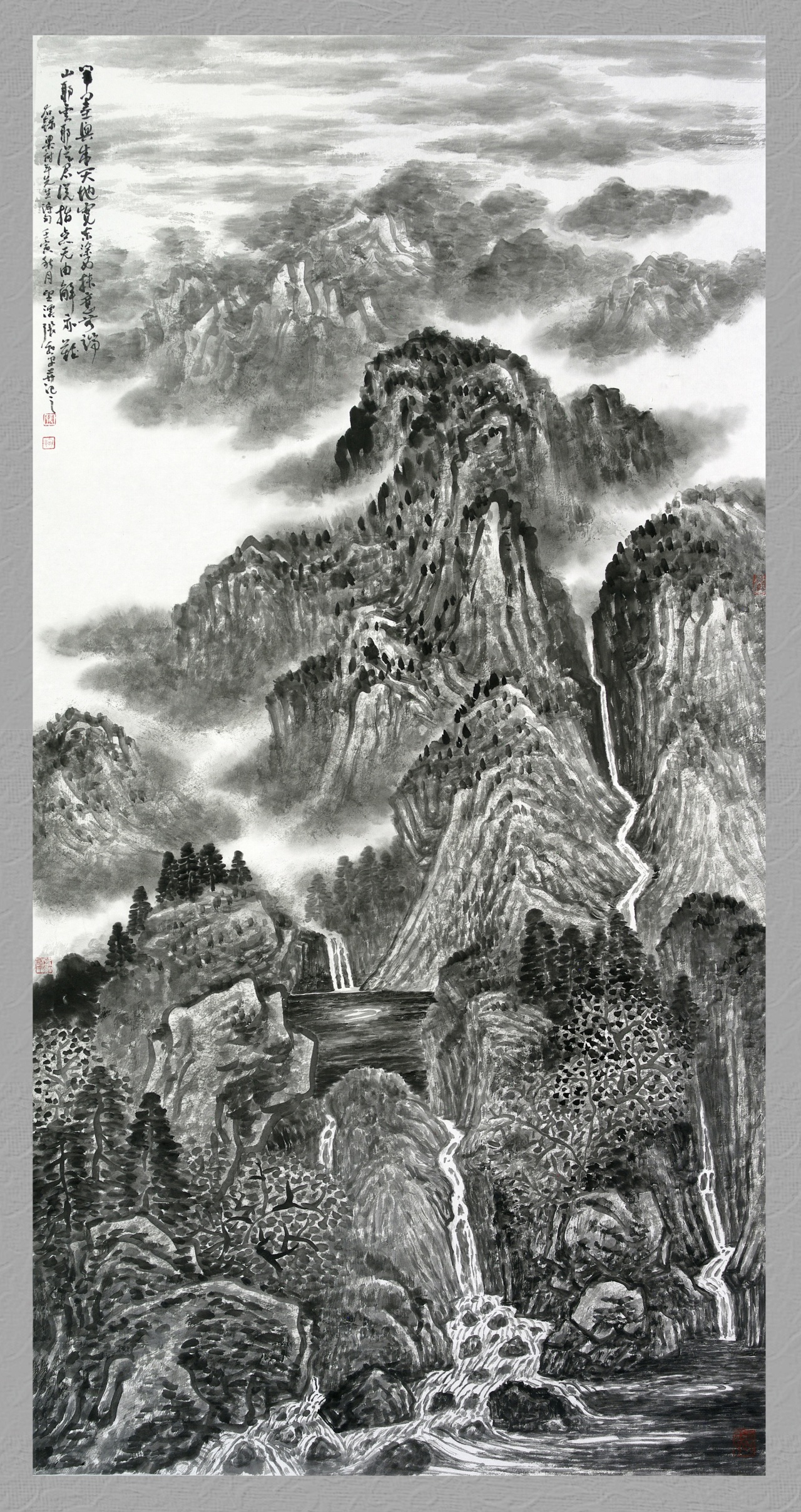

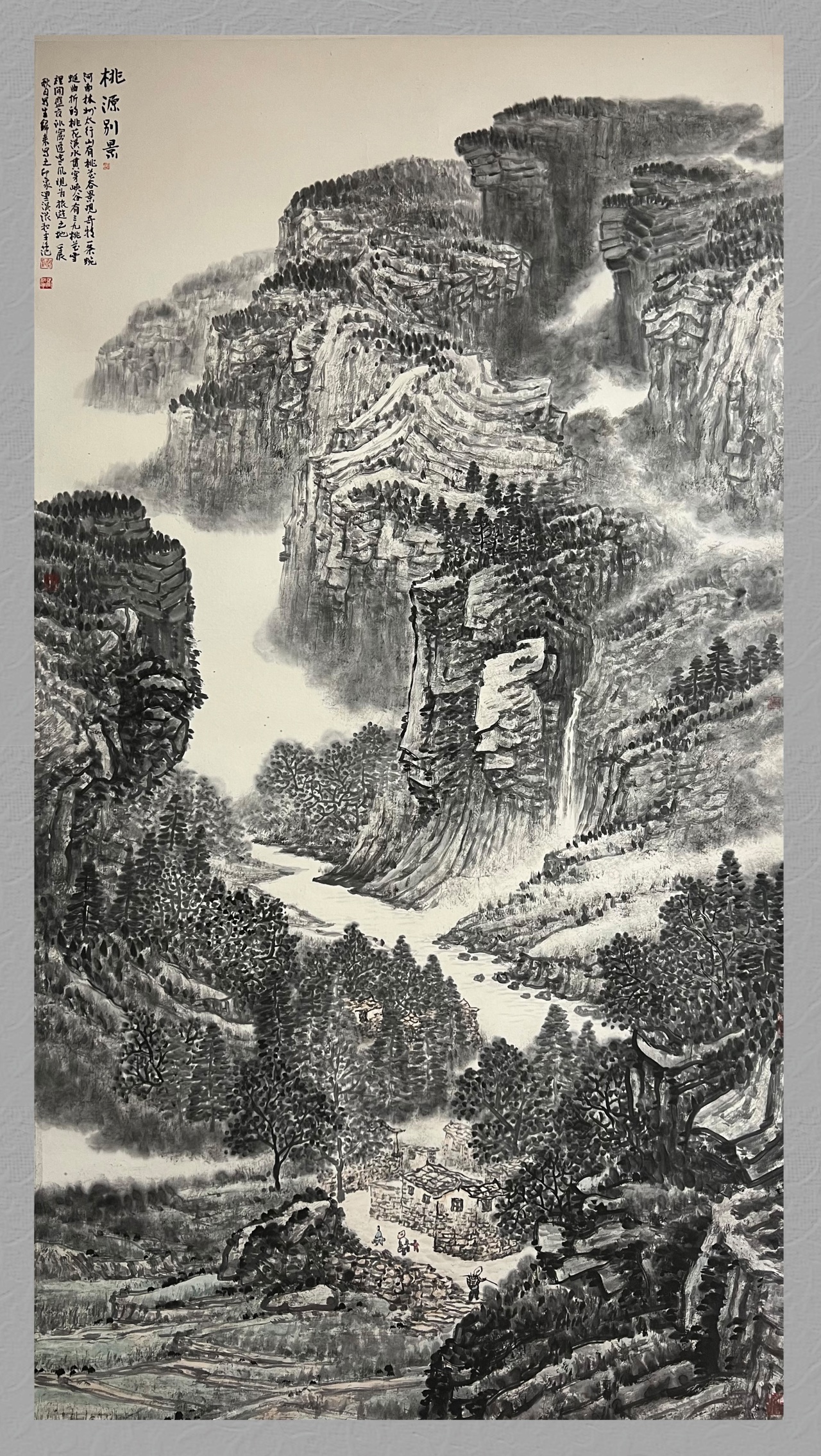

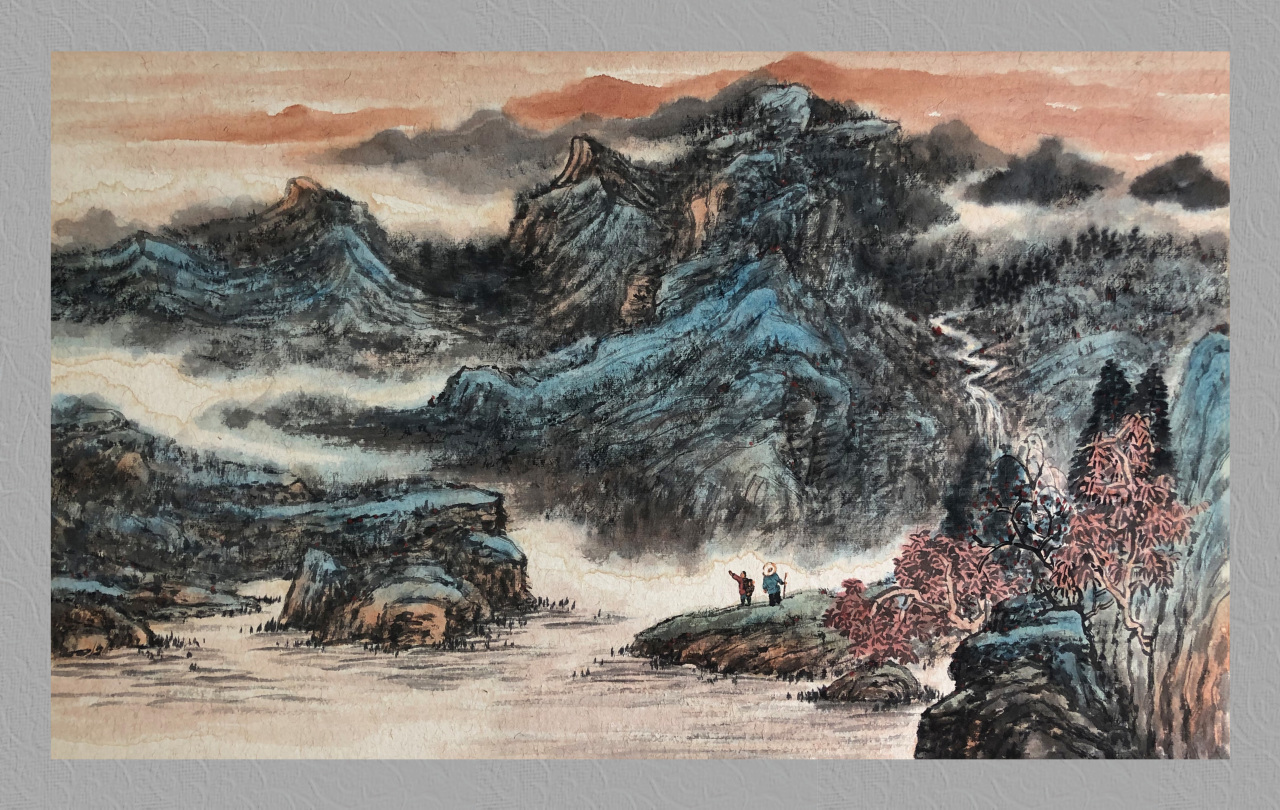

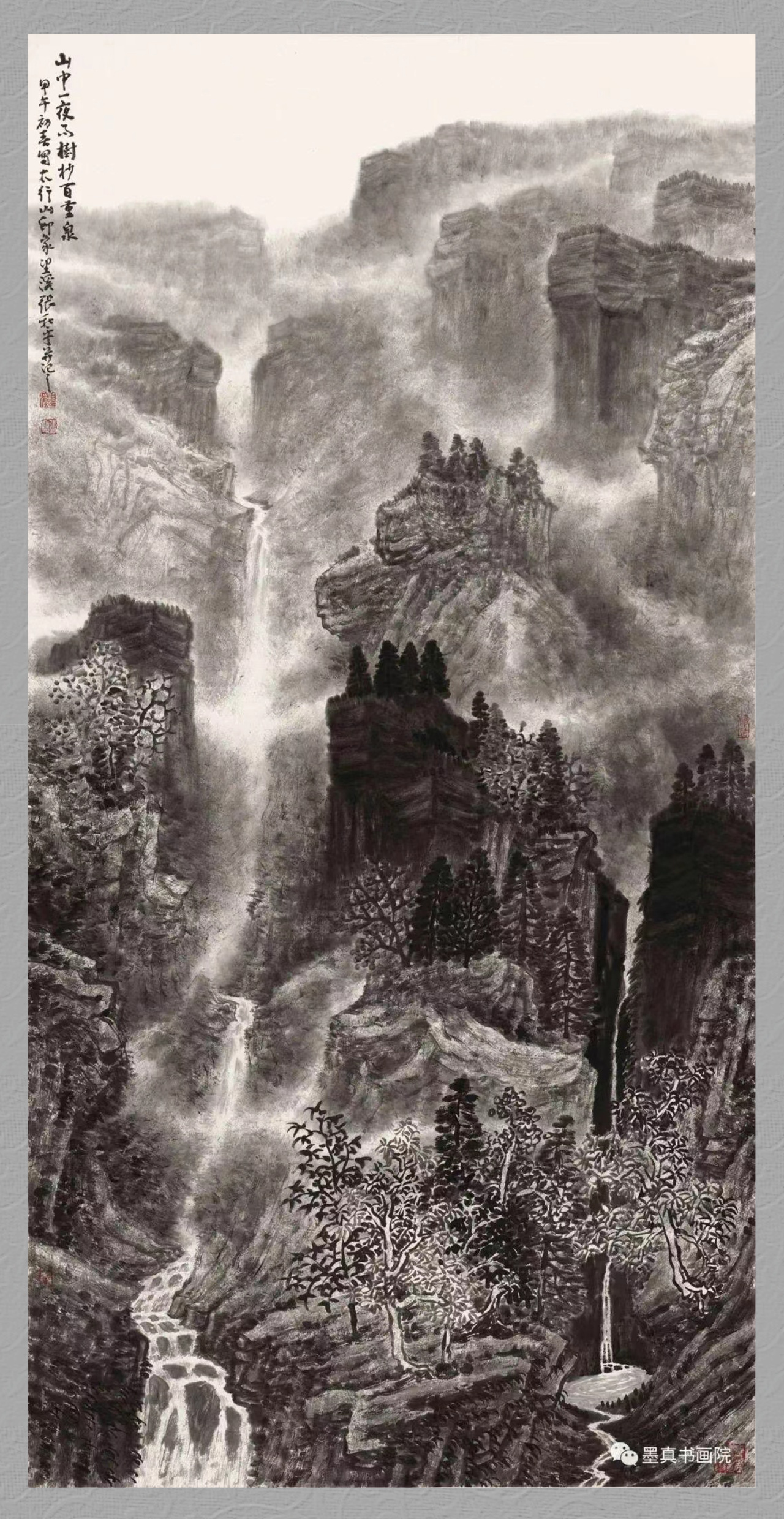

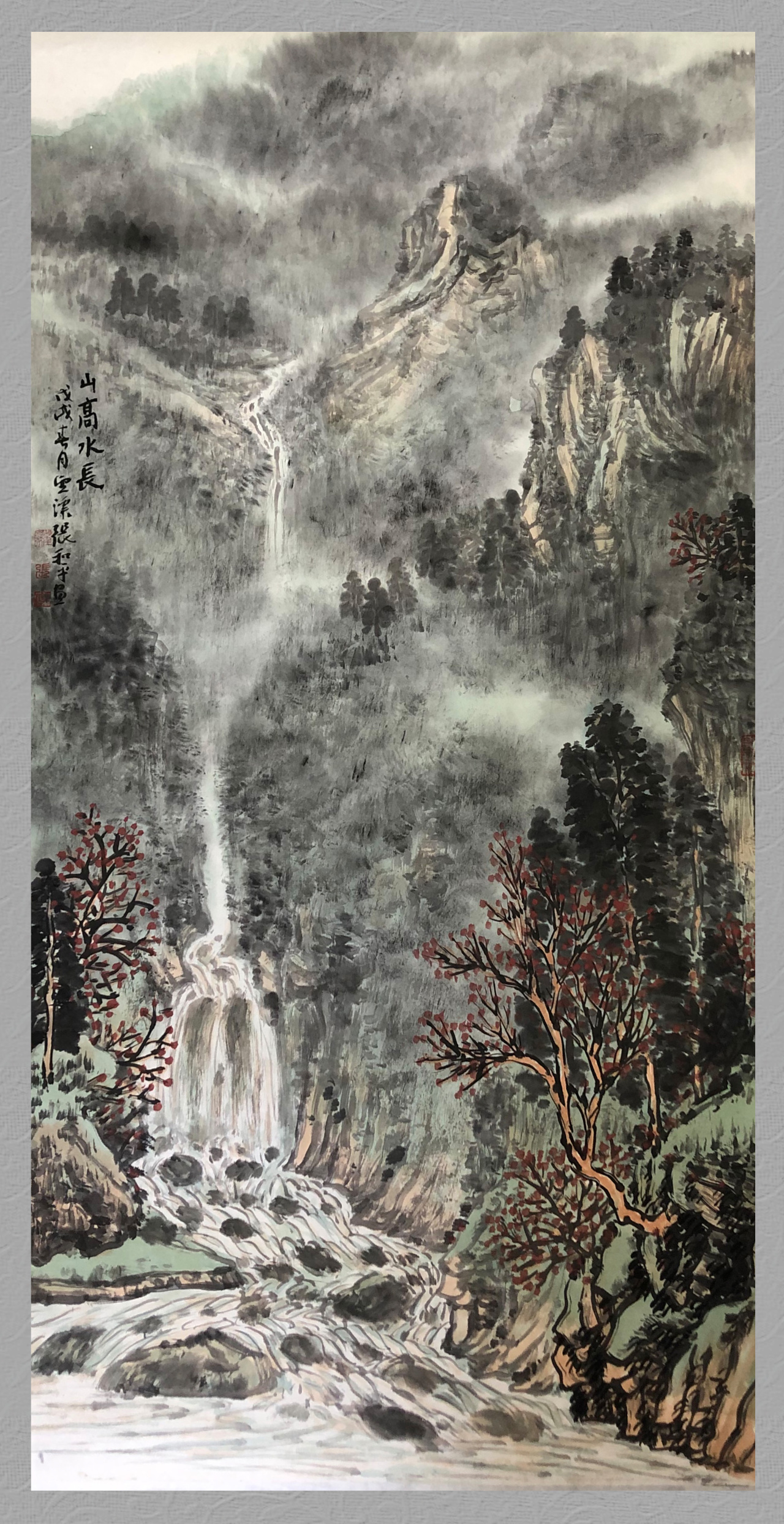

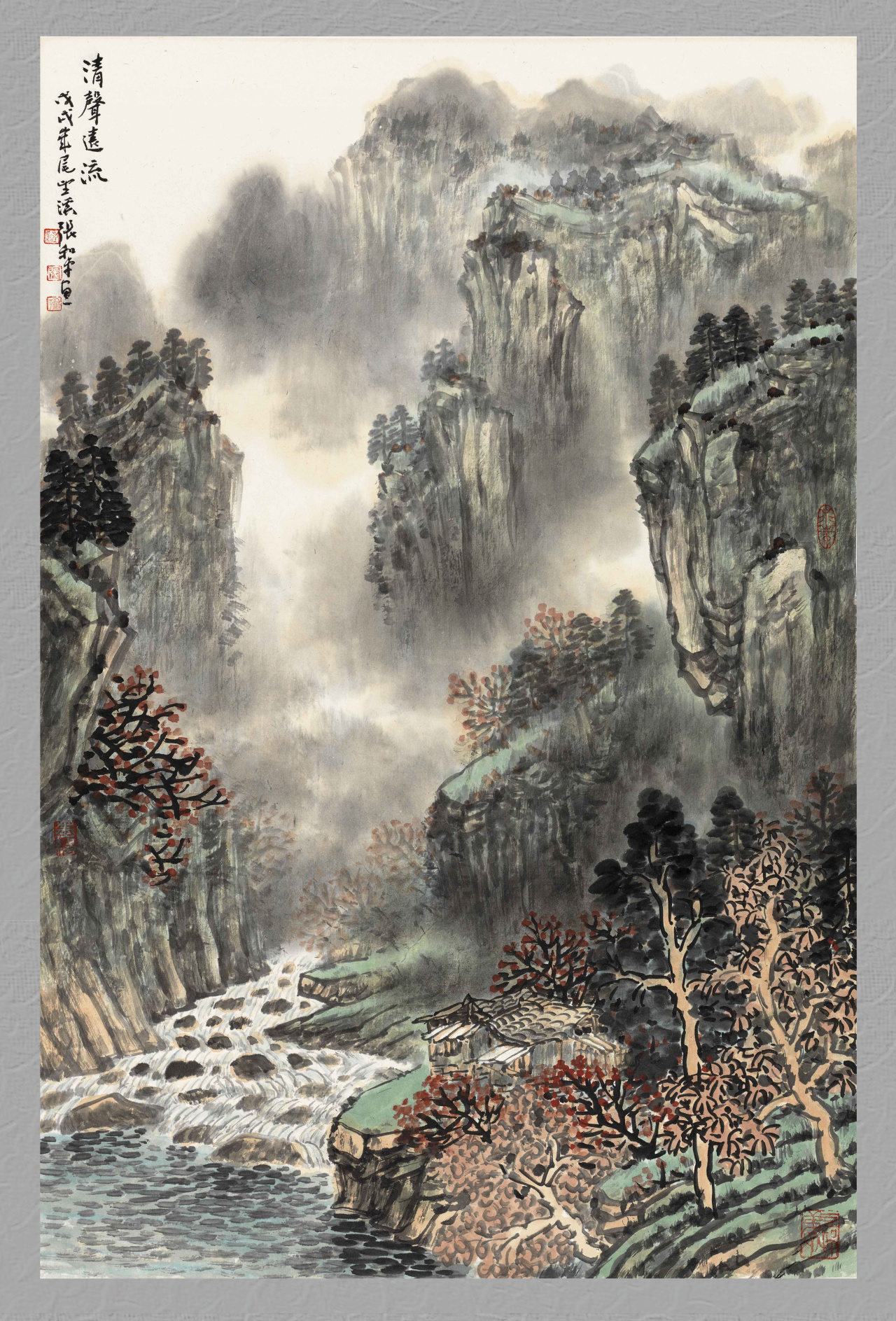

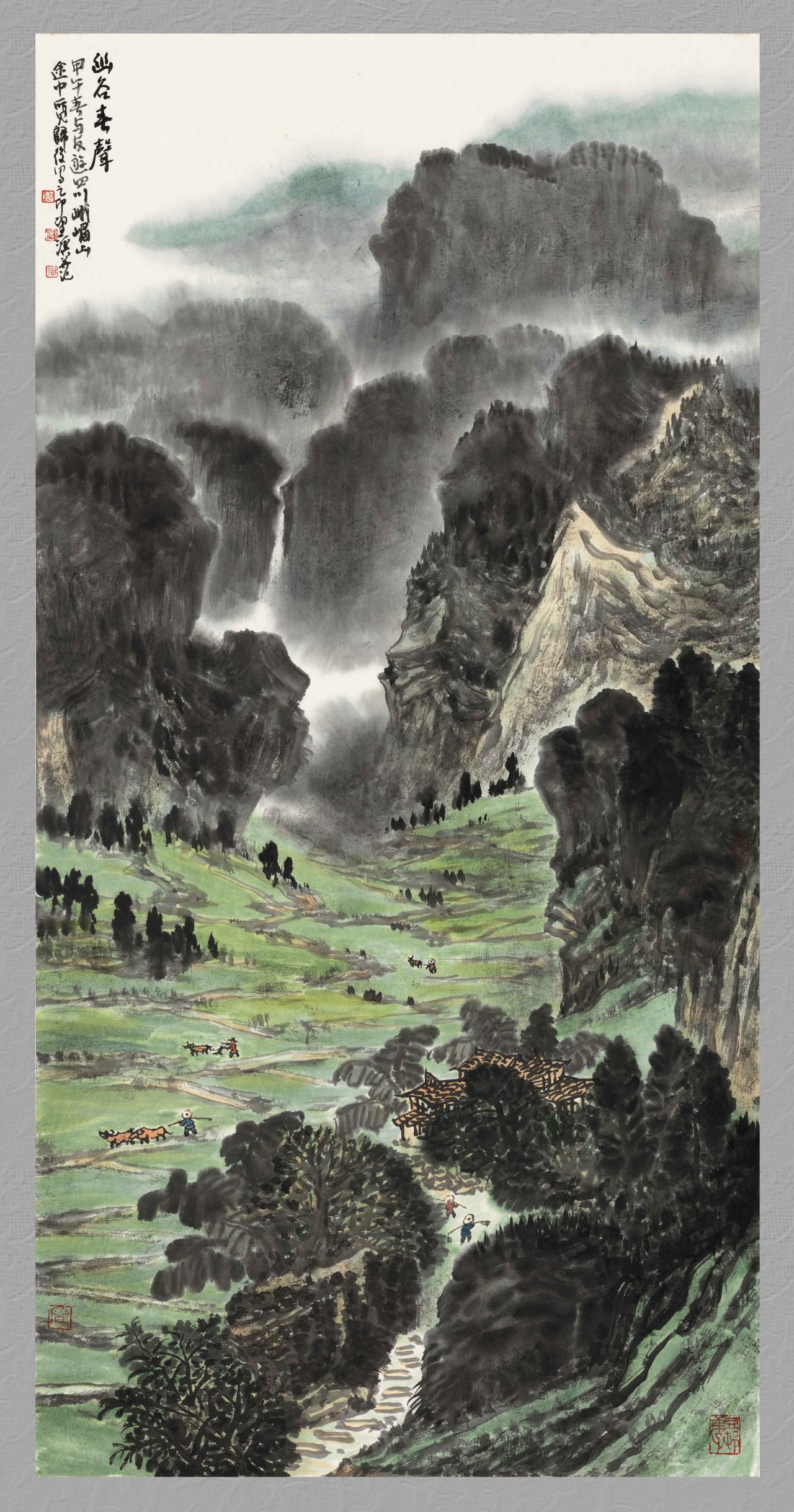

图:張和平先生

张和平的绘画轨迹

文/杨庚新

上世纪七十年代,在诸多竞争者中,张和平被有着350多年历史的荣宝斋录用,分配到车间学习刻版技术。刻版是木版水印画的重要工序,它要求刻工,在勾描的基础上以若干版块分解原作的笔线和墨韵,再经过印刷师傅多次调版,精心印制,一件几可乱真的作品才能完成。经过数百上千次镌刻,和平以刀代笔,学习前人用笔用墨之法,对中国画产生了浓厚的兴趣。

荣宝斋是北京琉璃厂文化街的宿影。这里荟萃古今名人字画、书法篆刻、文房四宝,是养人、养眼、养心的文化宝地,许多文人墨客都是这里的座上客。在这得天独厚的文化环境中,和平如鱼得水,有机会欣赏到近现代艺术家的精品,聆听到老一代画家的教诲。工作之余,他还游走书画家之间,观摩他们画画,讨教艺术问题。

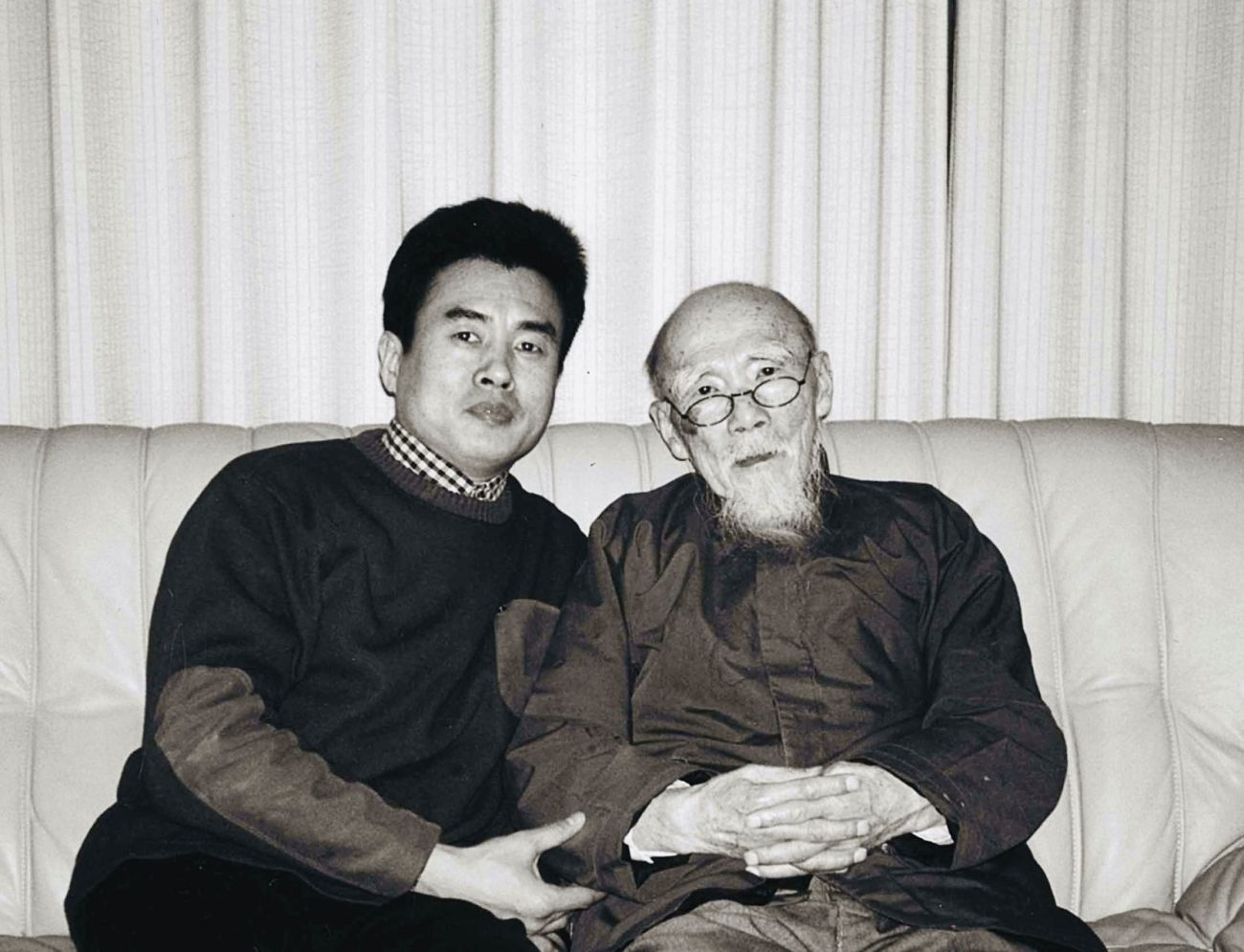

1980年,和平结识张进,向他学画。转年带和平拜访山水画大师梁树年为师,开始步入学习中国画的正轨。梁先生是一位传统型画家,诗书画印皆精。80年代中期,社会上出现了一股否定中国画的思潮,学术思想比较混乱。梁老告诫弟子们:画画一定要走正路,不要学社会上"二百五"那一套。如何走正路?他传授两件法宝:一要深师古人;二是要广师造化,二者不可偏废也。

对于"深师古人",和平有切身体会,他常年做刻版工作,整天和笔线、墨块打交道,经手的刻版成百上千,对线条的刚柔、虚实、顿挫、转折,点画的疏密变化、提按力度,不仅要透彻理解,而且要操刀雕刻。久而久之,练就了一双慧眼和过人的腕力。难怪梁先生看了这位后生的画"惊其笔墨之不凡,尤其笔线有力而有余韵"。褒扬他"以刀代笔,刻苦钻研历代名人绘画的精品,深得古人笔墨之妙"。令人感动的是,梁老还以和平的画作为范本进行临写,以辅自我之不足" ,这已成为画界尊师爱徒、教学相长的美谈。多年后,谈及此事,和平只是憨憨一笑说:"那只是先生对我的鞭策和鼓励,不足道也。事实上,这么多年我一直不敢有丝毫的懈怠。我的基础不是很好,需要比别人付出几倍的努力。传统很深很广,要真正学到一点东西还真是很难呢"!他尝试从当代画家入手,由近及远不间断地临摹古今作品。在学习传统笔墨的同时,也十分注意研究中国画的程式特征、构图样式、经营意匠等规律性的东西,渐渐地掌握了一些基本套路和方法,为后来的写生打下了初步的基础。

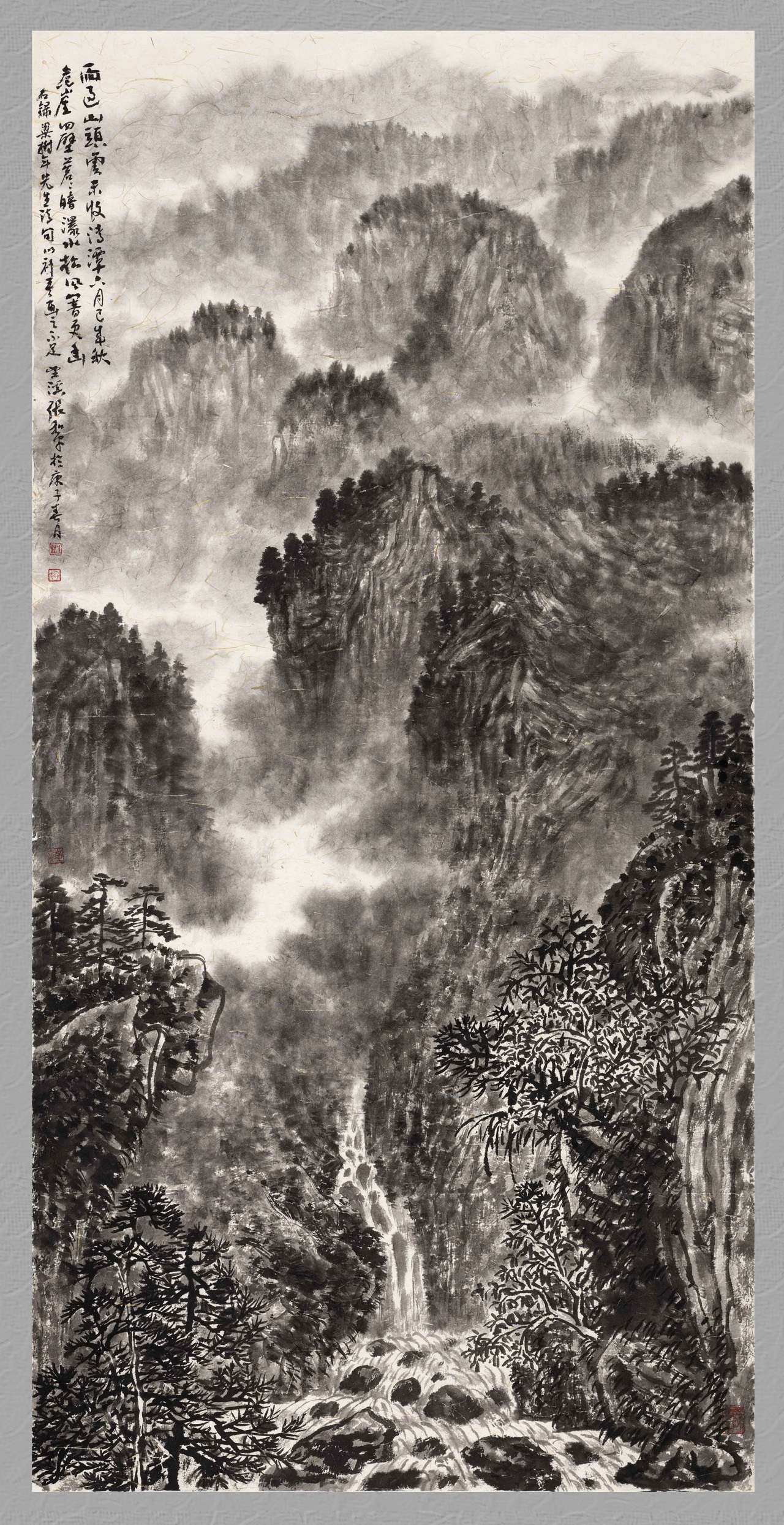

在"深师古人" 的同时,和平也十分重视"广师造化"。条件所囿,他难以四处采风,只能以京郊燕山为根据地長年坚持写生。每逢节假日,他与画友结伴而行,感受大自然的无穷魅力,抒发心中意气。面对大自然,如何选景,如何写生,如何将学来的传统笔墨转换成画面语言,并将感受升华为创作?和平经历了长达三十年的学习和探索过程。谈及此,和平道出了一个字 ——"悟"。悟,就是感悟、体悟,达于顿悟,唤起灵感。

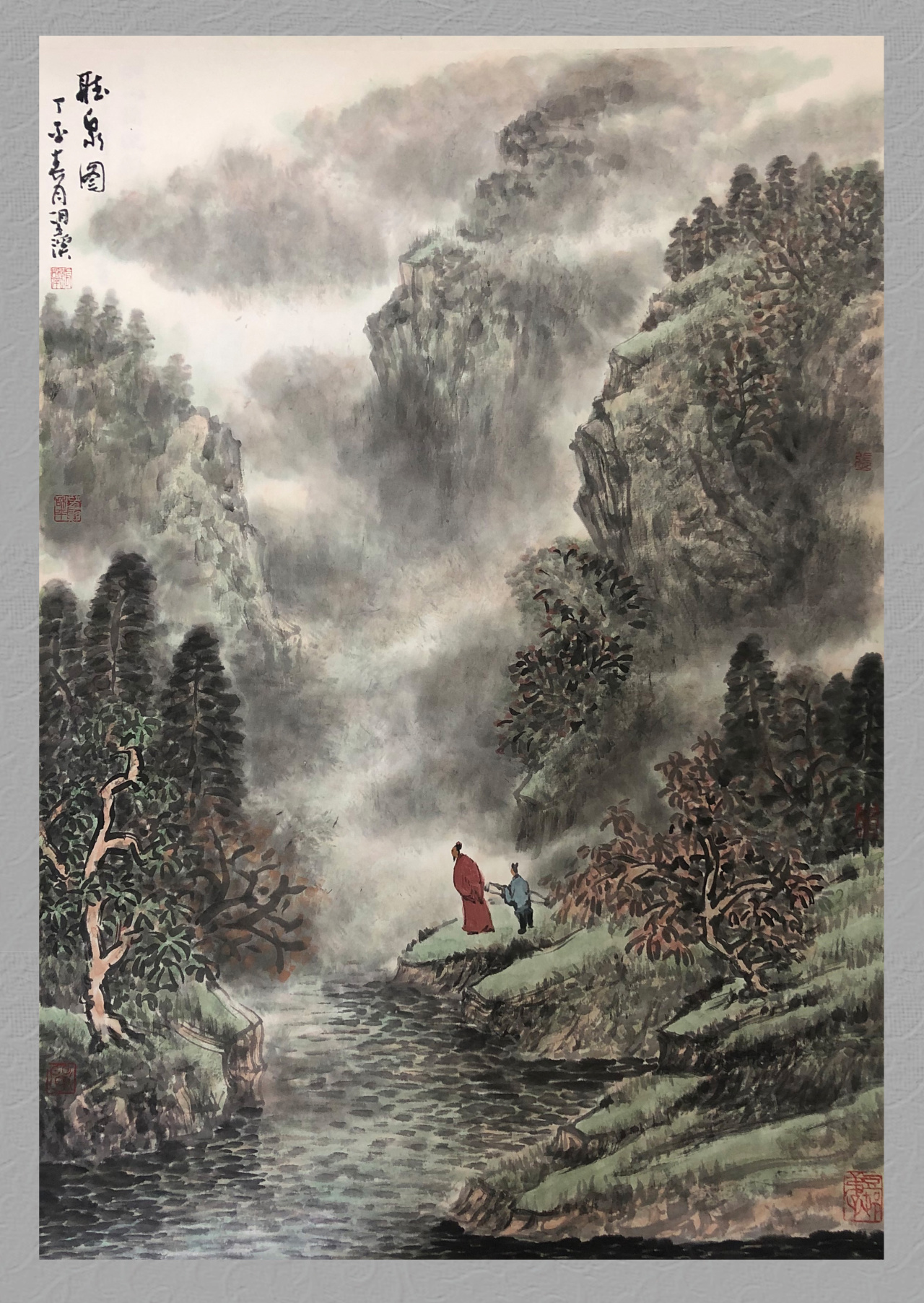

这可能就是和平参白自然,创造心中"第二自然"的秘诀吧!或出于先天的秉性,或出于后天的濡染,和平有一种超凡的艺术感受力,即西方人所谓的艺术知觉。每到一地,不是急急忙忙坐下来就画,而是"登山临水,坐望苦不足。(黄宾虹语)观气象,看山势,把身心融入大自然,力求通过古人所说的"澄怀味象""应目会心"外师造化,中得心源"的意象观察,达于通神、感神,物我两忘之境。写生要写魂,写魂胜得真。物我相沆瀣,下笔自有神"。梁老的这首写生诗,深深地印在和平的脑海中,成了他日后创作的座右铭。

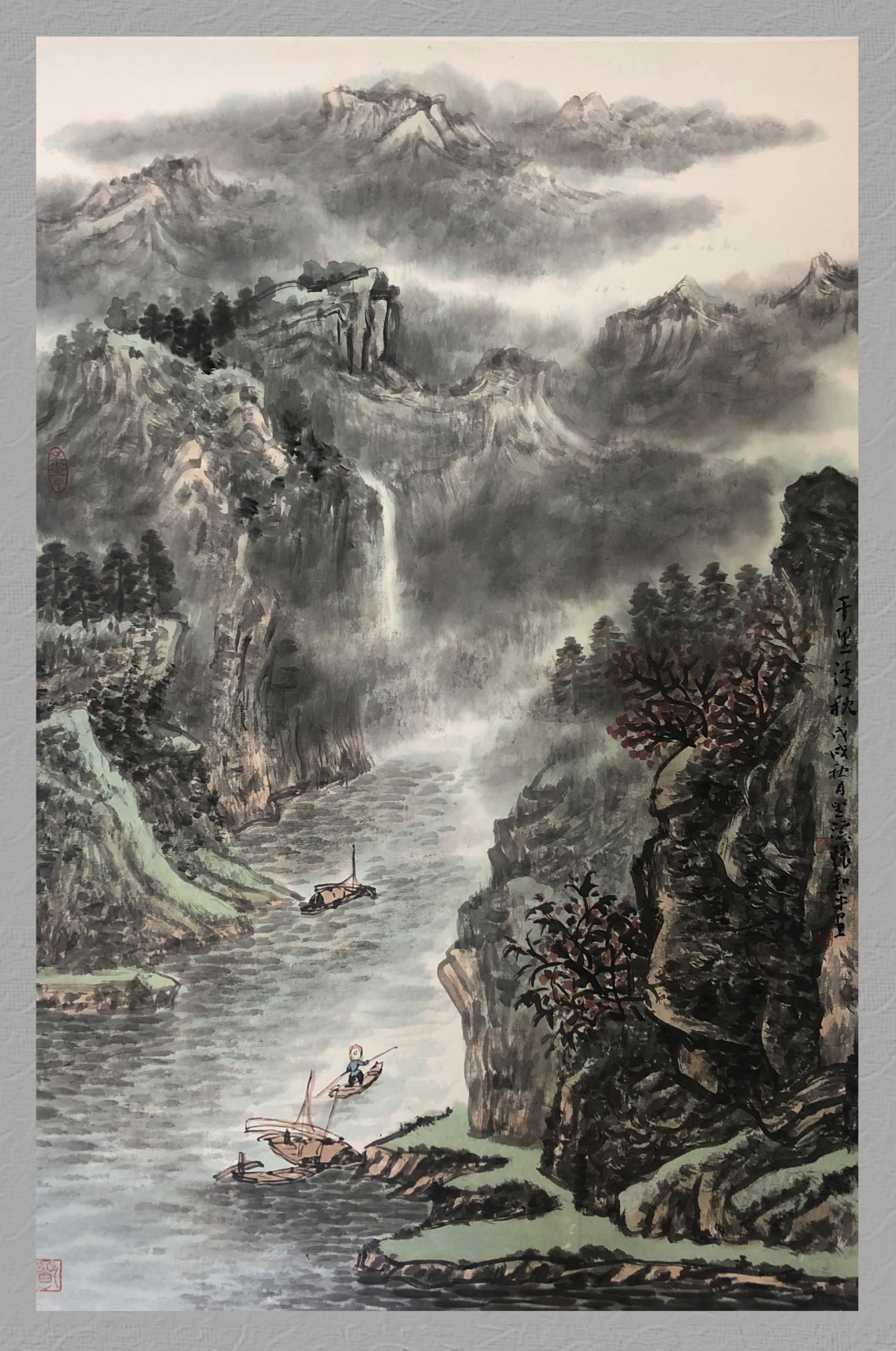

和平的山水画创作,大体经历两个时期。前期,80年代至90年代初,应该看作奠基期。此吋,他以临仿、学习山水画为主,间有写生创作,且偶有佳作。《秋江归漁》(1988)已跳出一般写生意义的"再现自然",而融入自己的想象和创造,由是颇得白雪石先生称赞:"和平小友学习国画,用功勤奋,热爱传统。此幅立意清新,运用淡墨颇得其妙。在梁树年先生的支持下,八位弟子成立了"松石友"画会,并连年举办一系列展览。和平参与其中,创作进入盛期。

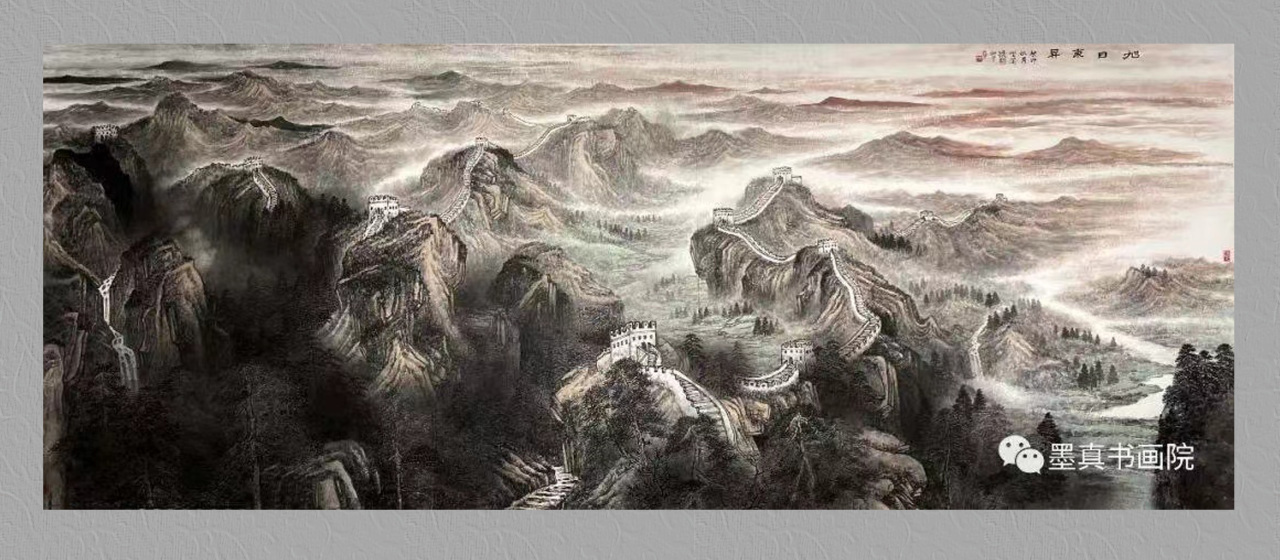

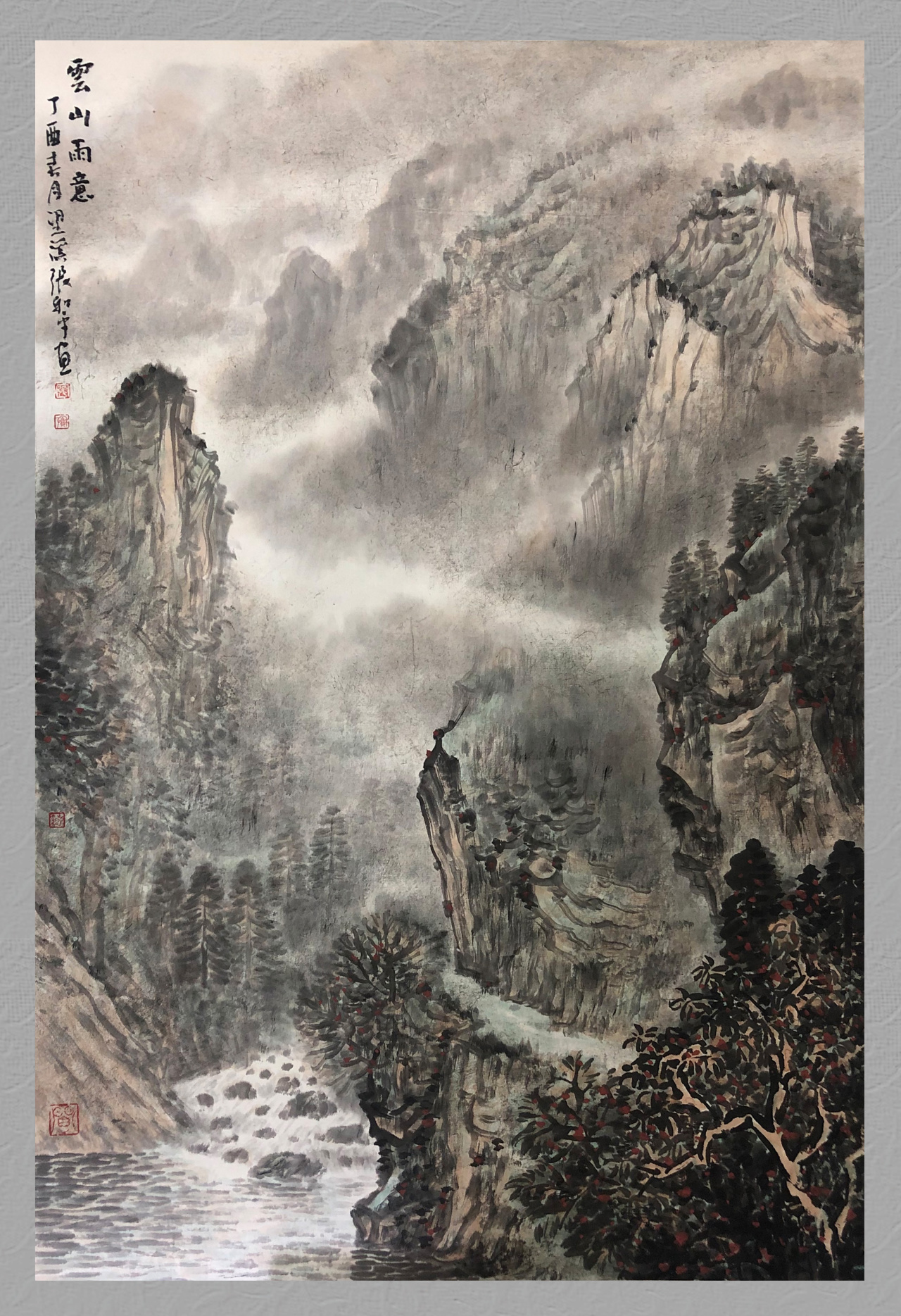

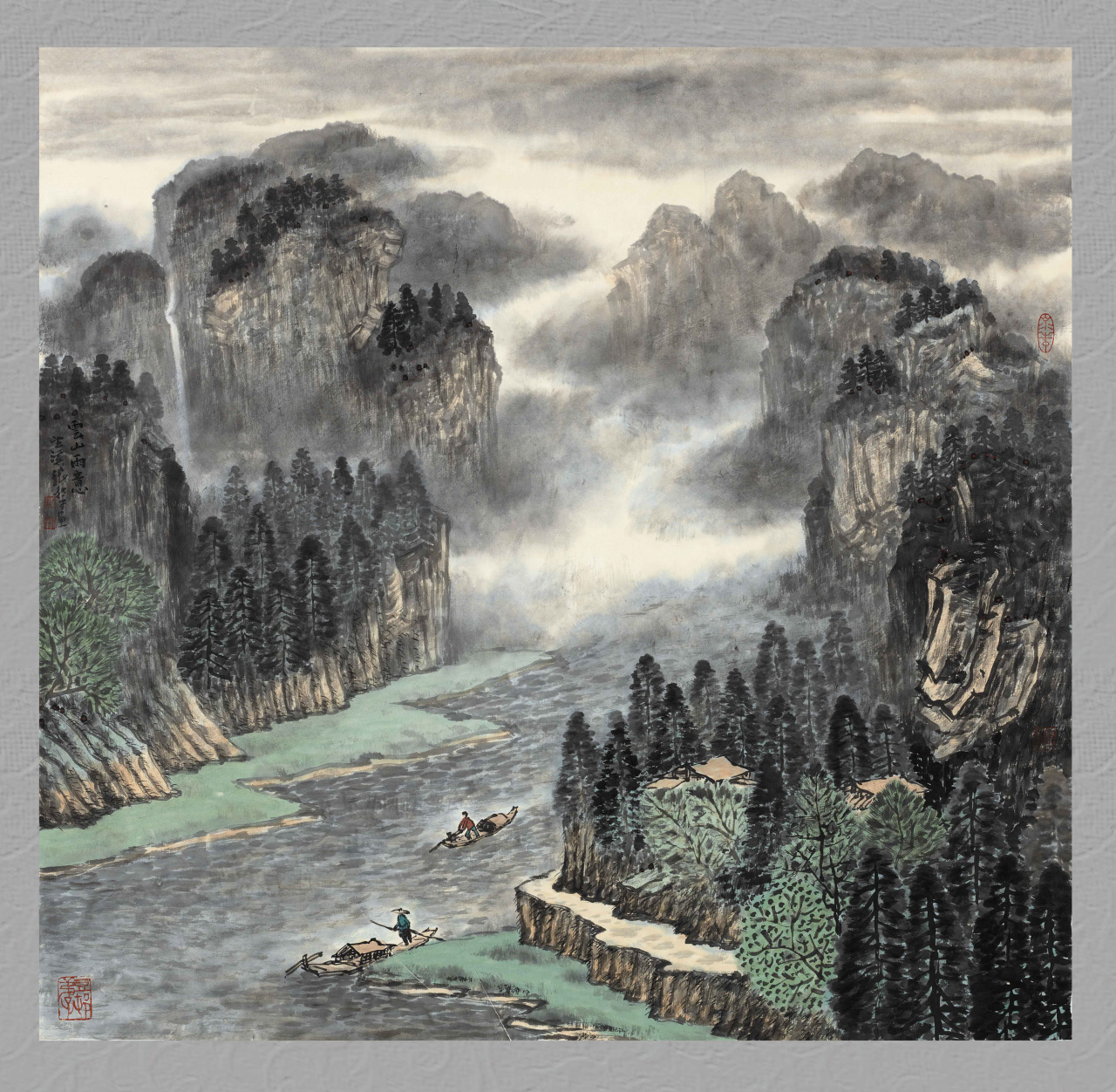

80年代以来,和平走出燕地,一壮游泰山、黄山、太行以及湘西、皖南、东北名山大川,行程万余里,眼界大开,积画稿近千幅,不断推出《山色空蒙雨亦奇》(1990)、《黑山白水》(1994)、《湘西印象》(1997)、《燕山深处》(1998)等佳作,受到社会的广泛好评。这些作品都脱胎于写生画稿,表现春夏秋冬、朝霞暮霭、风晴雨雪、四时变化,寄托了画家向往自然,回归自然的美好理想。

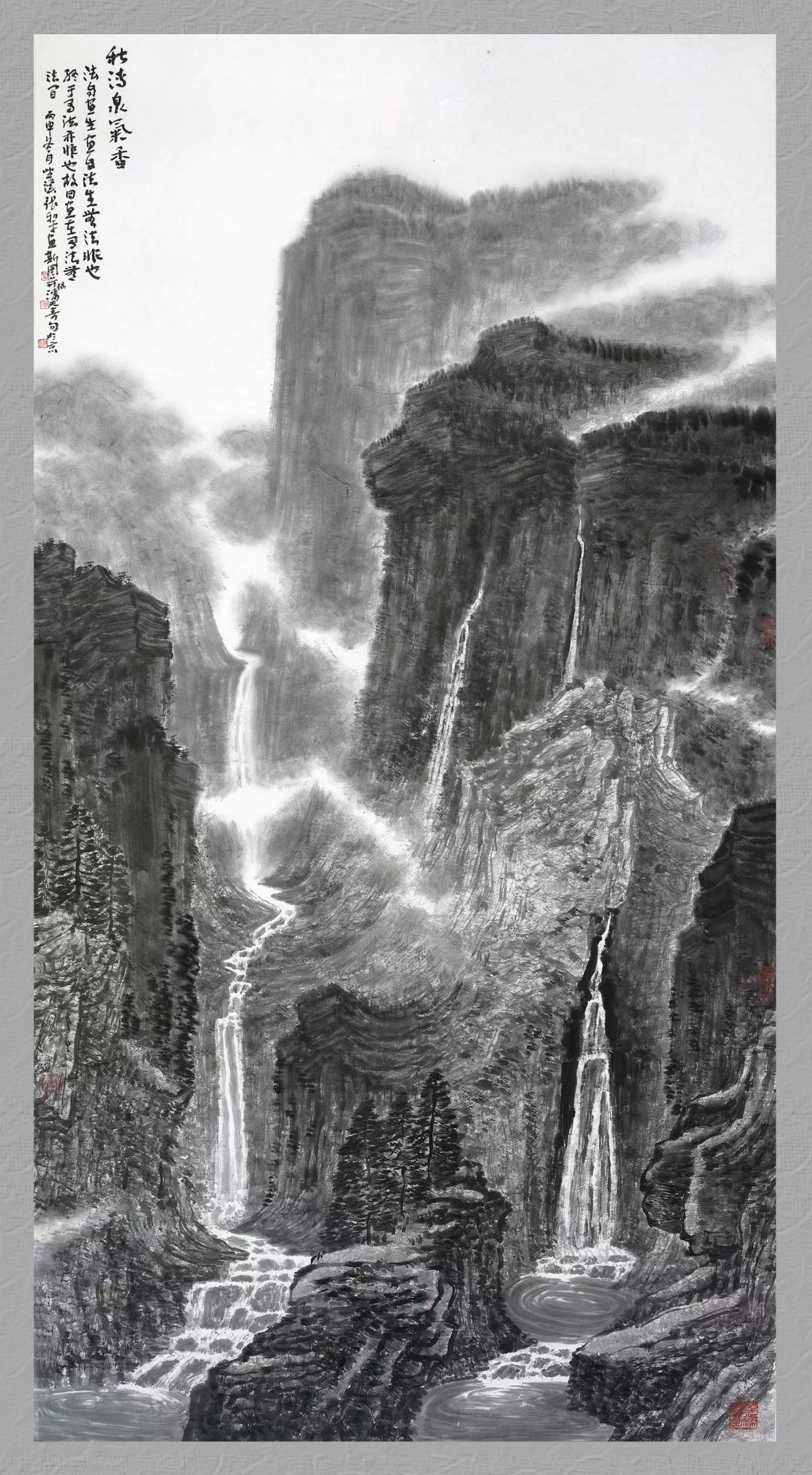

总体观察,和平的山水画有两个明显的特点:一是以势夺人。他追摹老师,热心于宋人的章法结构,多取全景式大山大水,以高远、深远法为之,构图大开大合,常常给人以伟岸崇高之感,充满了浩然正气。艺术源于自然,又高于自然。决定画格高低雅俗的关键,是画家的气质和修养,我想这是和平山水画脱俗的重要原因。

和平早期的山水画,笔墨虽显稚嫩,但格局大,立意高,遮蔽了技法之不足。大凡看过和平山水画的,无不抱有同感。画论上讲,山水画要远观其势,近观其质。和平正是紧紧抓住了这一点,才把握了山水画的要旨。

二是以情感人。山水画名为写景,实为写情,借景抒情。和平不擅作诗,但有诗人的情怀,能够运用诗化的语言将自然、生活转化为富有诗意的画面,追求"诗中有画,画中有诗" 的境界。和平的山水画里,无论画面有人,还是无人,里面都有情。情,是山水画的灵魂。进入新世纪,和平的山水画进入全新的创作阶段 。

2002年"松石友"的成立和连续6年的成功展览,极大地调动了和平的创作热情。他重新调整临摹、写生、创作三者的关系,把创作提升到首位。在写生中,要更加注重感悟,激发创作灵感,强调诗意的捕捉和语言的转换。同时,不概念地照搬古人的笔墨,可根据物象的特征放笔直书,把自己的感受寓于其中。和平运笔用墨不死不滞,透着少有的灵气。他在2006年一幅画上题有龚贤的"画之四要"———曰气韵、笔法、墨气、丘壑。笔法要健,墨气要活。丘壑要安妥。三者得而气韵生矣。"我想这也正是和平对山水画境界的理想追求吧!

和平的山水画可以说不拘一格,他不刻意追风格,不求超脱太早,作茧自缚。我十分欣赏他这种严肃的创作态度。和平前期的山水画多写北方山水,吸收北宗画法较多,骨法用笔,坚实有力;90年代辗转南方写生,多写江南云山,取法南宗,淋漓恣意;近年笔墨日渐精进,兼有南北之长,透出令人欣喜的气象。

2009年,适逢和平天命之年,荣宝斋出版社出版了《张和平作品集》,我应邀作序,撰写了"张和平绘事录",以记其事。至今十二年过去了,和平原想在他花甲之年(2020)再出版一本画册,并邀我作序。因疫情干扰,此事一直拖至今日。我已逾八十,力不从心矣。重新审视旧作,大体无误,于是做了校订、增补,以为刊用,不知然否?这本画册收录了画家 108幅作品,其中大都是近十年的新作,也有少量八九十年的作品,读者既可了解创作的连续性,又能知晓大体走势。我通读了几遍未最后定稿的数码样,没有做深入研究和思考,整体感觉是,这只是一个阶段性创作成果,不是画家的全部,这不能不说是个缺憾。

经过近四十年写生创作实践,和平已在京郊、湘西、皖南、川渝建有多个写生点,这些作品是历年写生创作的成果的部分展现,无论在题材的扩展,还是在内涵发掘都在深化。多年的创作积累,自然形成了燕山系列、江南系列、雪景系列以及近年的古诗系列,它们中的精品无疑成为和平这一时期的代表作。一路走来,和平始终追求山水画的诗化,强调"势"和"情",其画可赏可读,可游可居,成为人们心中的"第二自然"。

近年来,他还学习老师将古诗转换画面,倒逼自己重视古典诗词学习和绘画语言的探究。这无疑是个难点,但是个很好的起点,或许是最后决定作品高下的关键。书画同源,书是画之根。

我注意到,近年和平潜心学书,且有长进。以书入画,是其所长。由工而写,笔意恣纵, 更趋自然。画亦然,信笔自由挥洒,感觉是从心里流淌出来的甘泉,怎叫人不爽?我欣赏和平作画时这种的自由状态,也为他近来的一批作品叫好。四十年探索,和平形成了自己的面貌。画取南北之长,刚柔相济,朴厚、苍茫。行行重行行,崎岖人生路。在师友的导引下,和平通过自己的努力,终于走出了一条山水画创作之路。

于中国艺术研究院

艺术家:张和平,号望溪,1959年生于北京。1978年入职于荣宝斋从事国家非物质文化遗产木版水印复制工作,国家二级美术师,师从原中央美术学院教授梁树年先生。

现为:

中国美术家协会会员,

民革北京中山书画社副社长,

北京美术家协会会员,

曹雪芹画院顾问。

先后在首都博物馆、中国美术馆、北京画院美术馆等单位举办个人画展及联展,其作品被中国美术馆等机构收藏,并出版多部个人作品集。

图:张和平先生(左)与老师梁树年(右)合影

書畫探索

(山水篇)

第2405期

(总第0518期)

供稿:《今日美術家》

策划:《長明藝術工場》

主持:蔡成剛,出生于山东淄博,现居北京,祖籍河北衡水。

现为中国社会主义文艺学会书画专业委员会副主席、中博藏(北京)博物馆专家。中国世界民族文化交流促进会理事 、中国新闻摄影学会会员、中国书画收藏家协会会员、北京书法家协会会员、中国食品安全发展联盟顾问、中酒协《中外酒业杂志》顾问、微曛挥赋酒業(四川大邑)公司顾问、北京华利传媒顾问。

曾任今日信息报社副社长、中央国家机关美术家协会顾问、中国林业美术家协会副秘书长。

主持、评论、策划、曾连续十一年采访全国两会。

责编:欧开琳

书画探索

书画探索