書畫探索

(書法篇)

图:赵冠一先生

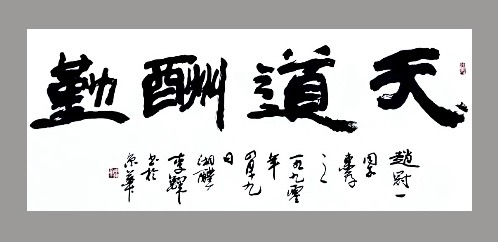

笔下飞神韵 泼墨写仁心

——著名书法家赵冠一的书品与人品

文/邵妙苗

结识著名书法家赵冠一老师,还是在那年夏天,记者受命采访“弘扬书画艺术,关爱学生成长——书画家走进校园”的活动。一进入笔会现场,墨香就扑鼻而来。台案上放的、墙壁上挂的,都是这次活动中书画家的作品,忽然,远观中发现有几幅书法作品的气势与行笔很有李铎先生的韵味,近看才愕然发现署名是“赵冠一”。

对于李铎先生的高足赵冠一,记者其实早有耳闻,只是遗憾未曾谋面。在会场工作人员的指点下,记者找到赵冠一老师的身影,在他的案前驻足欣赏。他的书法作品,字里行间无不折射出隽秀、古朴、灵动、豪放的风格。

面对这震撼人心的书法作品,人们惊喜,诧异,总想了解赵冠一的书法是怎样练成的。活动结束,笔者有幸采访了赵冠一老师,为读者解开这个谜。

赵冠一,1955年出生于甘肃定西。虽然出生在一个普通家庭中,但父亲是国营企业的职员,曾祖父、祖父识文断字。其父从小受家学熟读《千字文》《弟子规》、四书五经等国粹。其父亲的书法在当地很小有名气,老家及单位的过年春联基本出于父亲之手 ,其文章在报纸上曾刊登过。

赵冠一生长在文化氛围如此浓郁的家中,使他从小对书法就产生了浓厚兴趣。父亲规定他每天描红,这为他以后的书法艺术成就奠定了坚实的基础。

高中毕业后,赵冠一就参加了工作,在一个工厂干车工。1973年,他应征入伍到基建工程兵,工作很忙,但他也没有放弃练习写字,经常在宿舍里用旧报纸临帖至深夜……部队是个大熔炉,首长们发现了他的特长后,便把写标语、出板报等工作交给了他,并培养他到首都经贸大学去学习深造。这一来,他更是如鱼得水,边工作边练字,常常是一个月下来,练字的报纸就有桌子那么高。

1980年代初期,书法学习的条件还很艰苦,赵冠一只能在废旧的报纸上练习临帖,那时也没有钱买电风扇,天热的时候他就在宿舍里光着膀子练,有一次练得入了迷,他竟然把墨水当成了茶水喝,一时被战友们传为笑谈……

百万大裁军中,他转业到了北京城建设计研究院,继而成立了家庭。虽然离开了部队,但他仍然苦练不休。艺无止境,为了深入探索书法的奥秘与意境,他几乎放弃所有的节假日。好在他有一个贤惠、温柔、能干的妻子,为了丈夫的事业,妻子几乎承担起全部的家务……采访至此,赵冠一动情地说:“理解才是爱啊!”

为了更好地提高自己,他先后参加了辽宁省委党校大专班、首届中国书画家函授大学、经贸大学、中央党校、北京师范大学艺术与传媒学院首届书法硕士研究生课程班……历时20多年,拿到了五个学校的毕业证书和结业证书,受到了城建设计研究院领导的表扬。有时因公出差,他也带上笔墨,利用晚上的空闲时间研习书法。

一个偶然的机会,赵冠一认识了当代书法大家李铎先生。

浩浩宇宙,茫茫人海,相遇相知,皆有缘分。“历史常有惊人的相似之处。”采访中赵冠一老师告诉我,说来很奇怪,他和恩师李铎确有很多相同之处:他们出生的年代虽相去甚远,但同月同日,都是农历三月二十一 ;两个人的个子也一样高;连脸型都一样;两个人的人生道路也很相似,来自乡土大地,先当工人后当兵;后来都在部队提了干,又都酷爱书法……

从他上李铎先生的第一堂课起,冥冥之中他就有一种“似曾相识,相见恨晚”的感觉。一天下课后,李铎先生亲切地和大家聊天,当得知赵冠一的情况时,也感到“神奇和不可思议”,从此恩师对他格外青睐。为了更好地向老师学习,他有了一个大胆的想法,“想到老师家中去学习”。一次下课后,他在同学们走了后,来到了老师面前,怯生生地把这个想法说了。因为听课的学生很多,担心老师会拒绝,但令他没有想到的是,老师竟痛快地答应了。二十多岁的他竟像一个小孩子似的,兴奋地紧紧握住老师的手……

在一个周日的早晨,赵冠一来到了李铎先生的家中,得以“登堂入室”。老师的家简朴、洁净;师母待人真诚、热情。从此在李铎的家中,经常出现了赵冠一的身影。

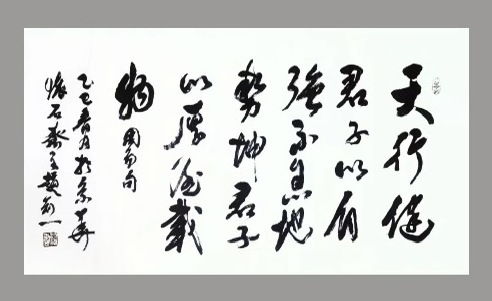

谈到恩师的教诲,赵冠一有说不完的话。他说,恩师叫他从柳公权的“玄秘塔”开始临摹,老师说“颜筋柳骨”,字和人一样是有骨有肉的,写字要先搭起骨架。按照老师的要求,他先后多次临摹了柳公权、颜真卿、王羲之、米芾等名家的字帖,而且下了极大的功夫。

记者问道:“赵老师,为什么您的字很像李铎先生而又不完全像呢?”

赵冠一笑道:“恩师并不让我临他的贴,他说他也是学习古人的。他要求我临摹时既要学习先贤的技法,也要学习先贤如何做人。当然,跟随老师三十多年了,耳闻目染,在我的书法中很自然地也融入了老师的一部分风格,这也许就是我和老师的翰墨之缘吧。”

赵冠一在书法学习上吸取了老师“雄浑”的气韵。或许是经历相似所致,或许是砥砺求索所致,赵冠一于李铎先生身上受益颇多——“临帖重在临意,入帖更要出帖。”不仅要“由临而立”,更要“由变而创。”的确,“外学”很重要,但离开了“内悟”则不能成就自我。“学不可不熟,熟不可不化,化而后有自家面目。”因此,“学时有他无我,化时有我无他。”若此诸多“棒喝”,无数次在赵冠一的灵魂深处徘徊回荡。所谓“善思者得章法,善悟者得学问,善谋者得天下”,赵冠一在思索中推进着自我的翰墨品格,升华着自己的翰墨气韵。

赵冠一非常敬佩李铎先生的为人处事,他说恩师一贯坚持原则,告诫弟子们“好好练字,不要议论别人”。老师常说,“学如逆水行舟,不进则退;心似平原跑马,易放难收。”老师生活简朴,中午剩下的半个馒头,他还提醒老伴,晚上蒸蒸再吃。类似的小事不胜枚举。

榜样的力量是无穷的,在青海玉树地震发生后,李铎先生带头向中国红十字会捐款20多万元,他要求每个学生都要为灾区人民捐款、捐字画作品,赵冠一积极参与了这个活动。

李铎先生待人热忱,但为学生的作品集题名并亲笔撰写序言的情况,似乎不多。《赵冠一书法选》中李铎先生亲笔书写的热情洋溢、赞誉有加的序言,能够让人们更清晰地了解赵冠一:

“赵冠一同志在八十年代即从我问字,多年来,孜孜不倦,积极钻研,书艺大进。多次参加国内外展览入选获奖。经无数寒暑,耐得寂寞,笔耕不辍,广积博采,广泛深入地临习了柳公权、颜真卿、王铎、米芾、黄庭坚、何绍基等家碑帖,形成了稳匀健美,朴拙深厚的书法风格。其人诚实、厚道、率真、热情,亦如其人品沉稳、刚强、厚重、扎实,颇得观者好评……为人者,诚信为本,与人交,诚以待之,信以立之;为书者,真善为本,真以处之,善以为之,岂不美乎?学书做人,此为至道。冠一多年诚守此道,一以冠之,故收获甚丰,当可道也,亦可称也。”

李铎先生学生很多。在2003年和2011年,他和弟子们在军事博物馆成功地举办了两次“李铎师生书法展”,两次展览赵冠一都参加了,赵冠一每次都有数幅作品被收入其中。我想李铎先生的评价是客观的,更是发自内心的。

采访中,赵冠一说:“师恩如海。”他说,恩师近几年眼睛不太好,已经很少写小字了,但为了给他写序竟不顾眼疾,用放大镜才完成。此事令他感动和不安,感动者,是老师执意亲自来写;不安者,耄耋将军眼力已欠佳了。

严师高徒,烈火真金。书法和所有的艺术一样,老师的指导非常关键,但悟性也相当重要。悟性的高低离不开艺术氛围的熏陶。书法家的培养与成长,是需要多元因素的。先天与后天、感悟与勤奋、传承与创新缺一不可。

谈起往事,赵冠一充满了感慨。他说当年一起学习书法的同学很多,可谓“多如牛毛”,但真正坚持下来的却很少,学成者更是“凤毛麟角”。他说自己并不聪明,但是非常用功。他的经历让我想起了一句名言:“天才出于勤奋。”

对于目前社会上的书法热和国画热,他沉思几许后平静地说:“学习书画是好事,但不要以功利为目的。对于书画,我是发自内心的爱好,但不靠它为生。一旦以书画为生,境界就会降低。人是要有精神追求和寄托的,我每天要是不写字,总感到缺点什么。我的字还需要修炼,但我有信心再提高一步。现在我每天至少写两个小时的字,书法到了一定的程度,再提高是很难的,所以,必须下苦功。”

赵冠一老师是成功的。2003年,他曾代表北京书法家协会参加了在韩国首尔举办的“兰亭笔会”,后又参加了在法国巴黎的书画大奖赛。作品还在新加坡、马来西亚等国展出,受到好评。他还积极参加抗震救灾等社会公益事业,为社会作了许多有益的工作。特别是在抗击非典时,有关部门向书法家征集作品慰问医院的医护人员,他怀着深厚的感情,创作了五十多幅作品。是当时捐献作品最多的书法家,为此中央电视台还专门采访了他。

他的作品入选很多书画典集,还被多家博物馆、纪念馆收藏。2008年10月《时代人物》以他为封面人物、封底介绍了他的艺术成就;2004年,他和著名书法家杨再春等被北京市文化局、市总工会评为首批“北京职工艺术家”。京城的几家报纸当时还作了报道。

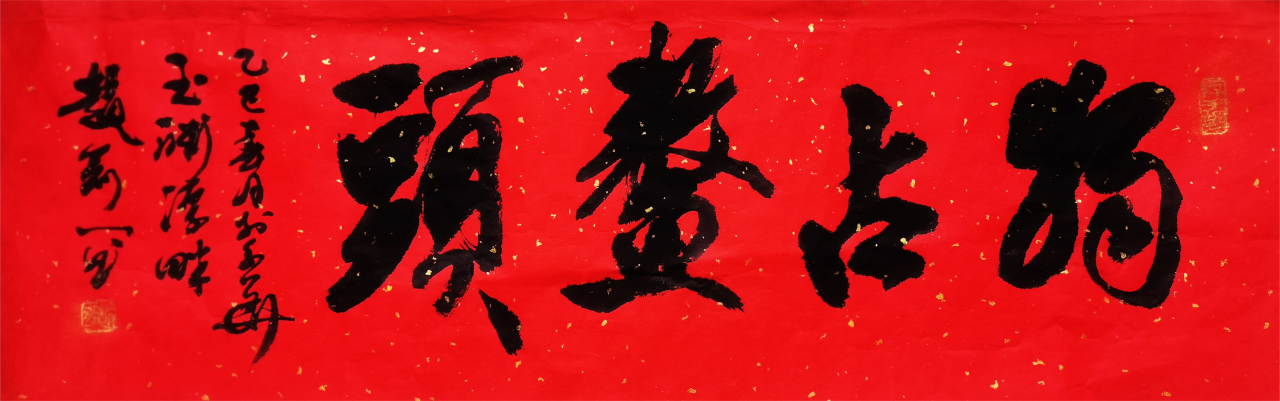

赵冠一老师跟我说,“在春节时,北京书法家协会组织到郊区,参加文化下乡活动。我和同行们义务为农民写春联和条幅。看到农民兄弟在我的面前排起了长队,等待拿走我们写的春联时,这就是我最高兴的时候了。我觉得能用书法艺术给老百姓送去快乐,我这三十年的功夫没有白下。”多坦诚的话语,多率直的心声啊!

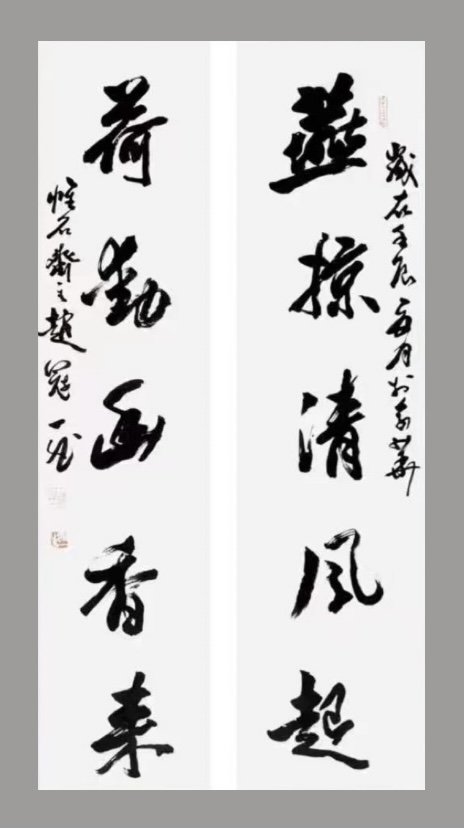

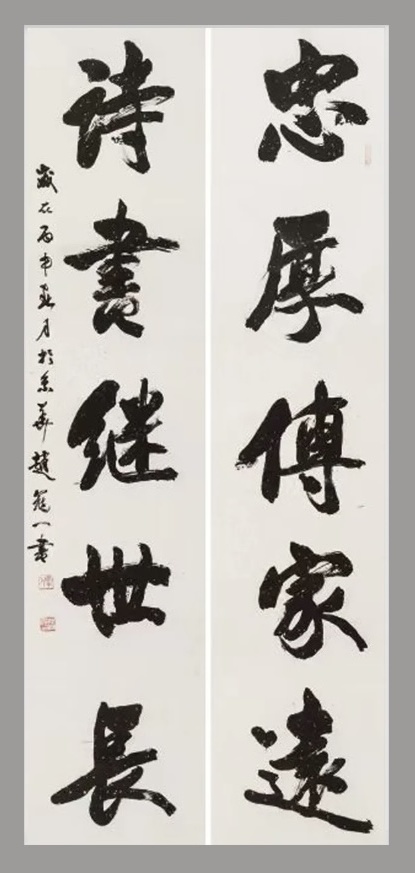

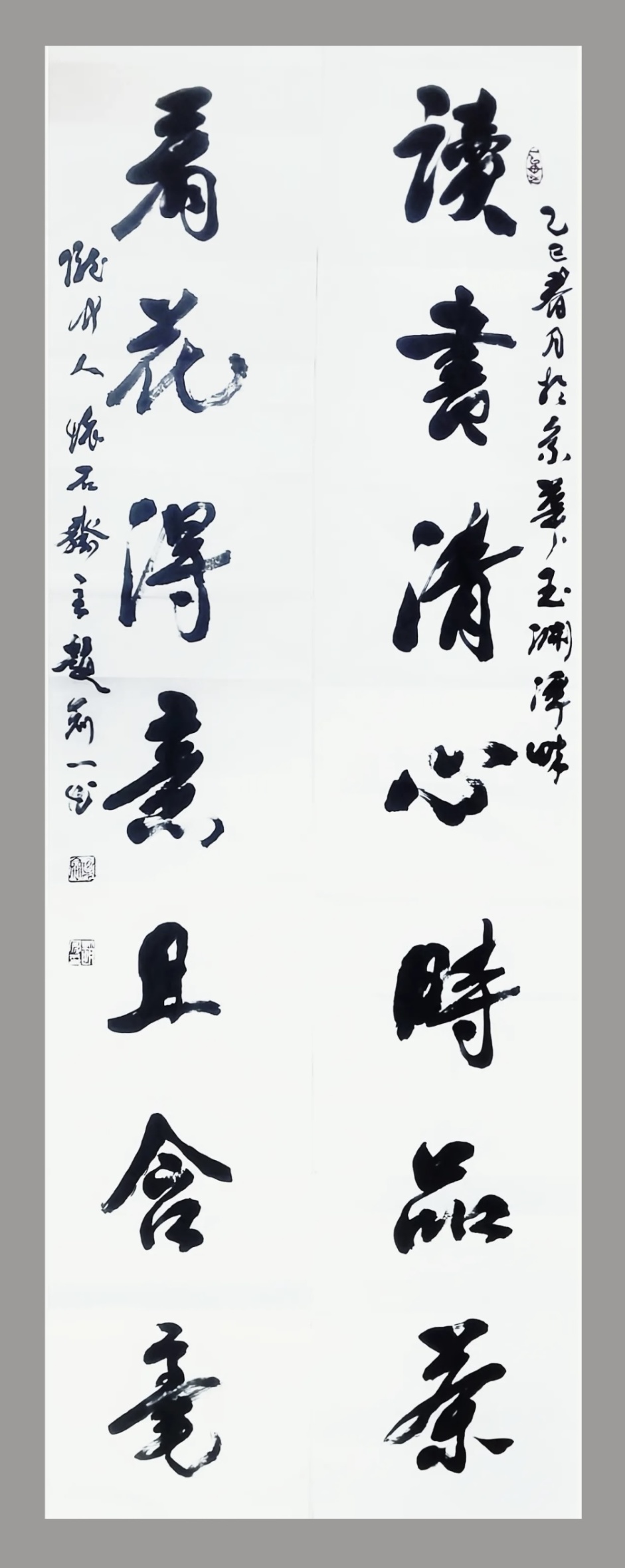

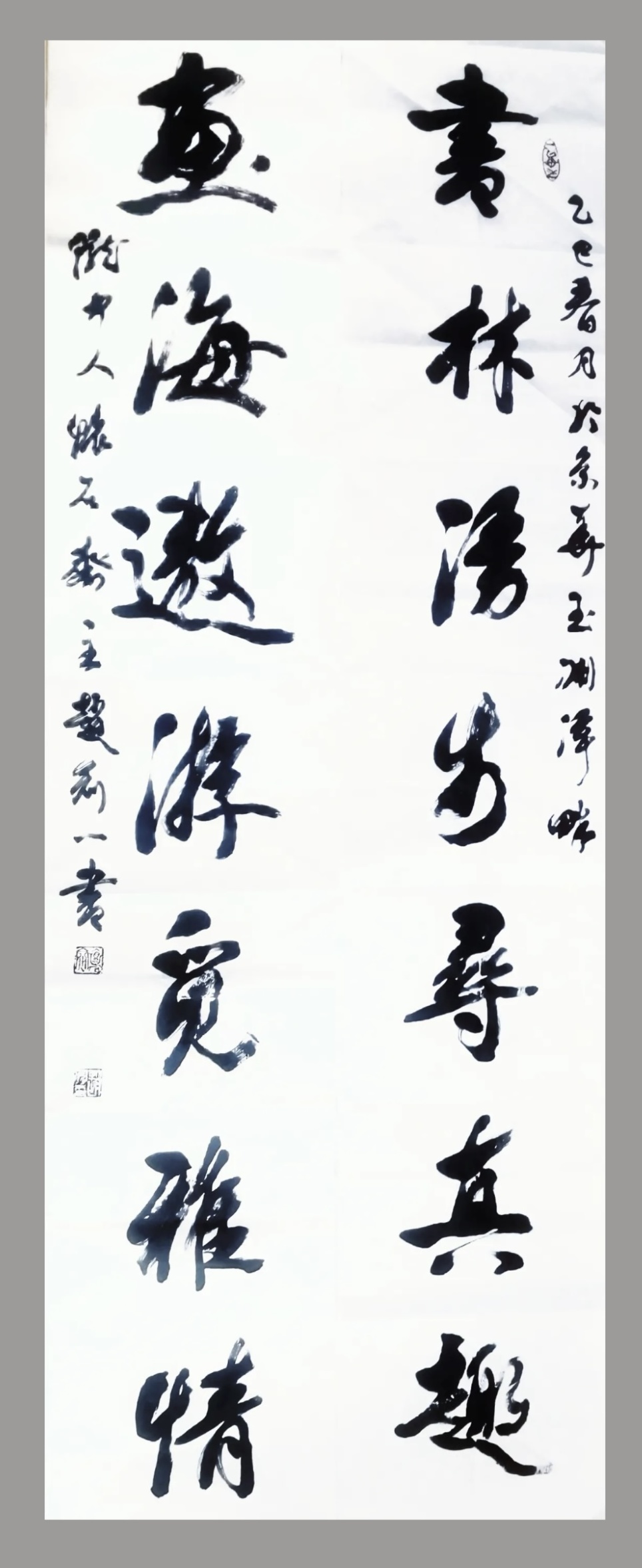

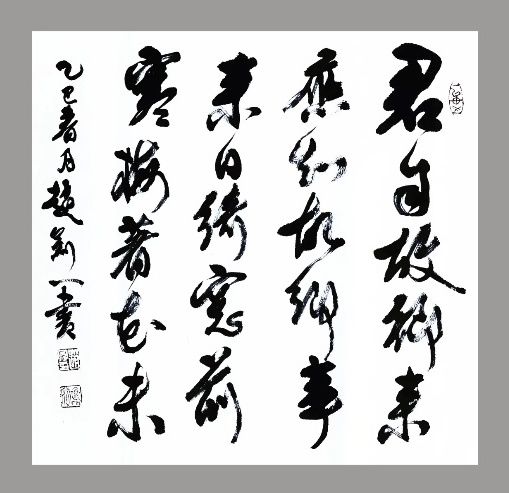

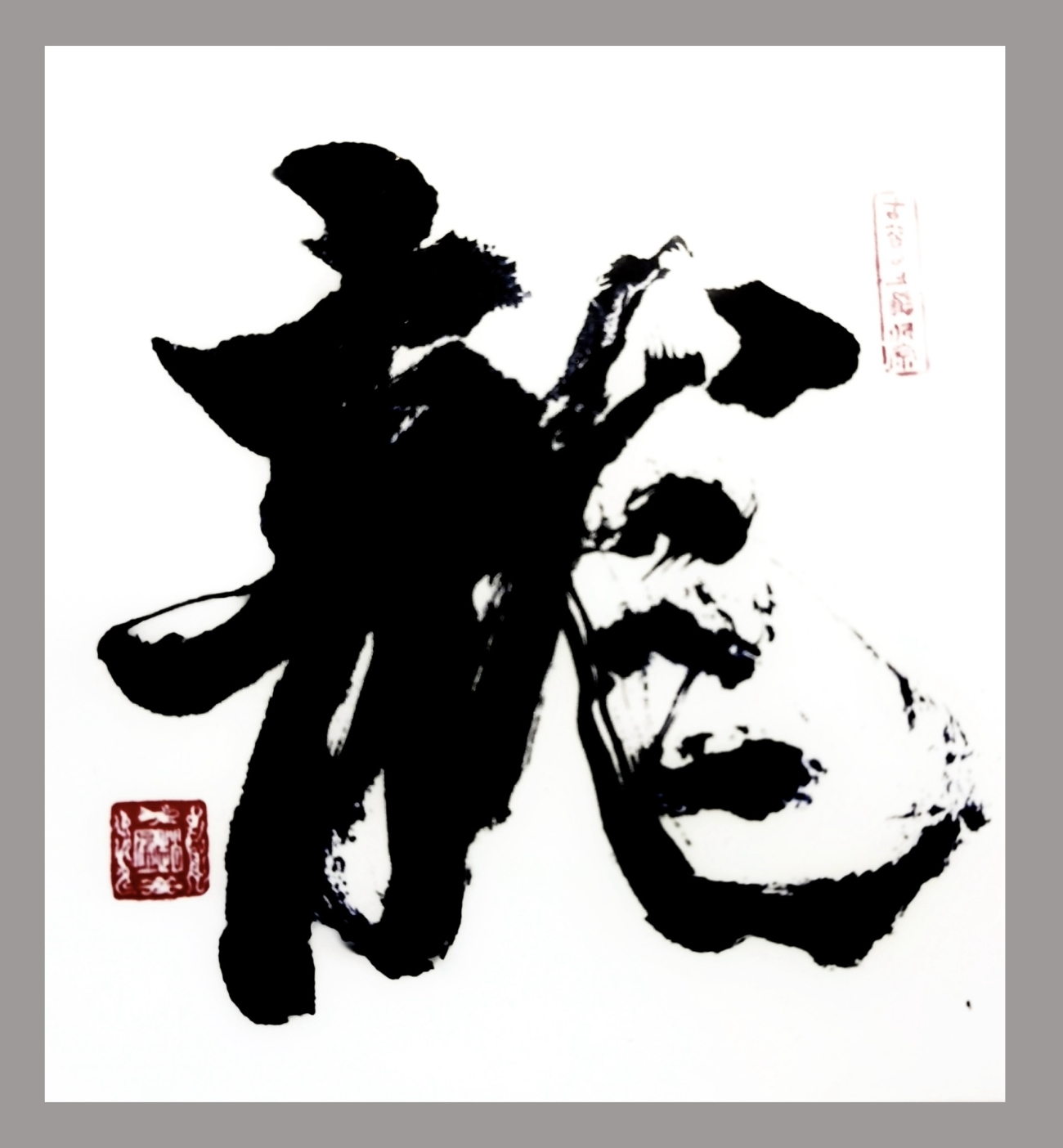

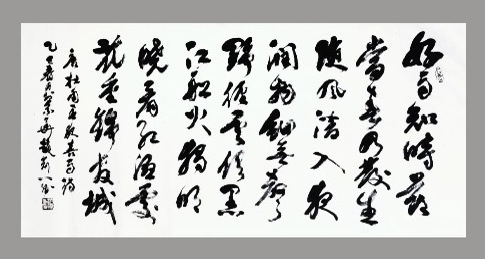

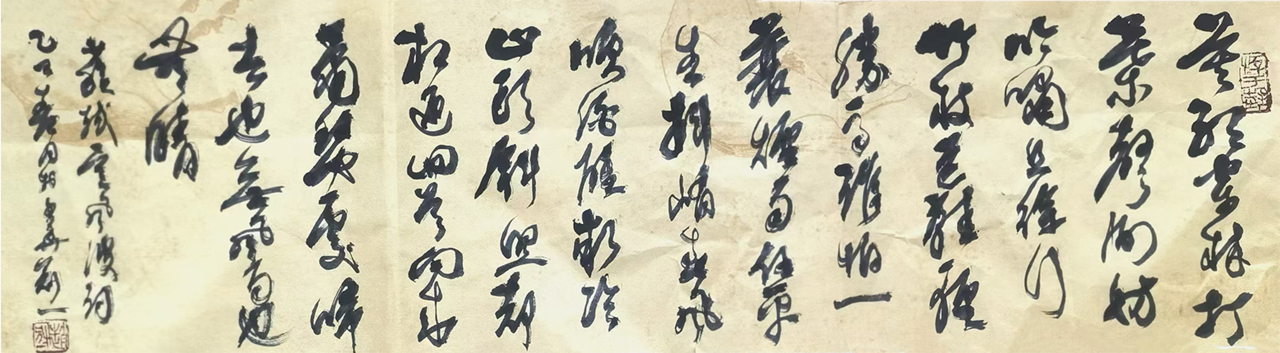

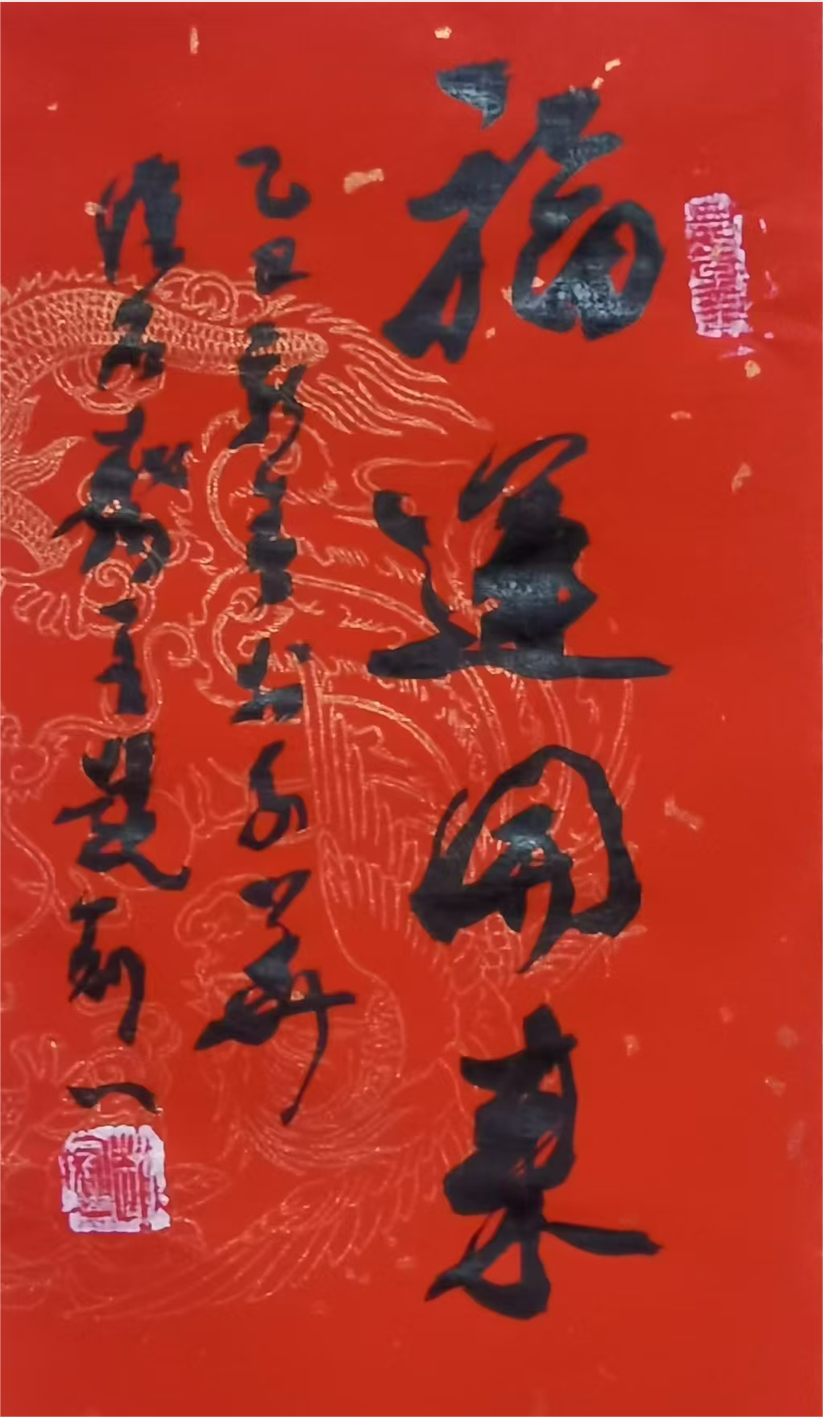

采访结束时,赵冠一老师赠我一册《赵冠一书法选》,那一幅幅精美之作,把赵冠一老师的心迹映现在我的眼前——古朴遒劲的长卷“岳阳楼记”,是他刚直的意志;飘逸隽秀的“龙从云起”,是他乐观的精神;灵动流畅的对联“燕掠清风起,荷动幽香来”,是他艺术成就的形象写照及其心迹的真实流露……

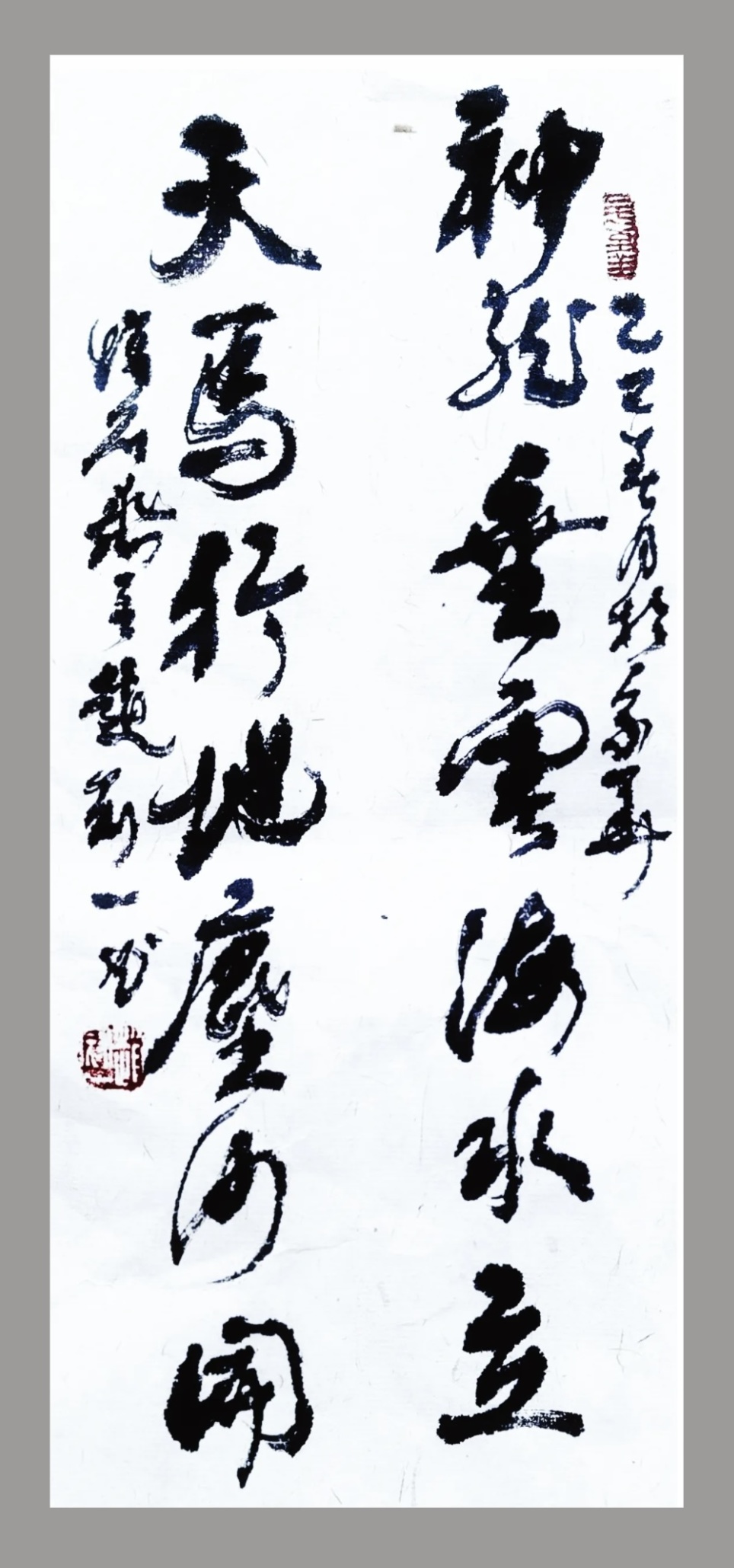

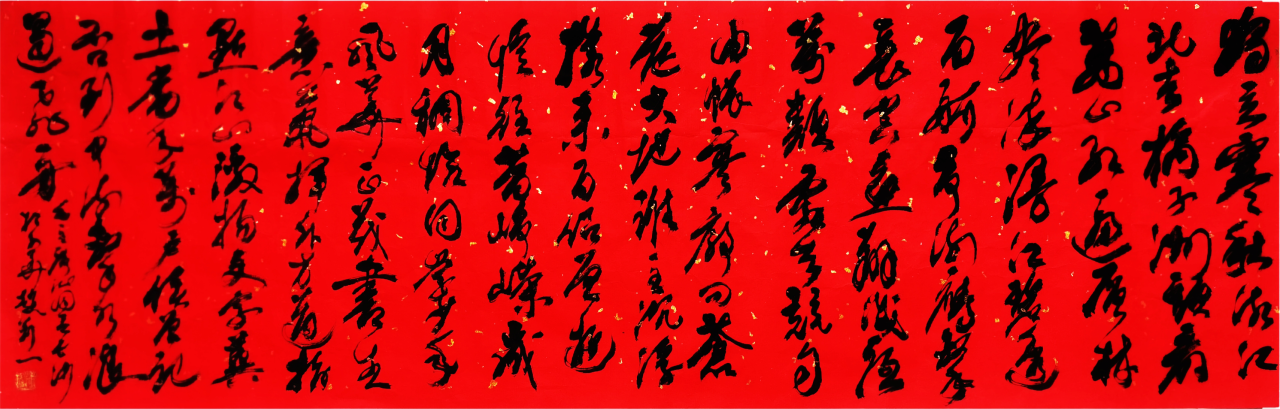

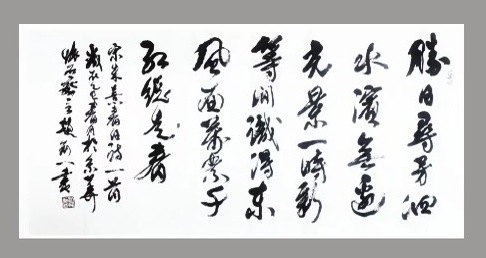

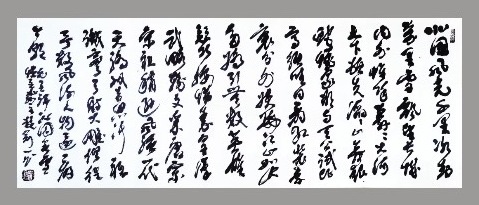

而最让我震撼的,则是气势磅礴的八条屏杜甫诗《秋兴八首》。

《秋兴八首》是公元766年秋天,杜甫滞留夔州时惨淡经营的一组七言律诗。这八首诗如完整乐章,命意蝉联而又各自有别。时代苦难、羁旅之感、故园之思、君国之慨……诸多情怀杂然其中,如何以书法来表现沉实高华且不乏跌宕飘逸的诗作?这给从艺数十年、力求尽善尽美的赵冠一在创作上带来莫大“障碍”。

赵冠一在创作《秋兴八首》时,反复体会杜甫诗意,不断寻找表达方式。积时而欲书,神融而笔畅。挥运之际,以情掣笔;应机权变,一派神行。终于为我们呈现了别样的纸上风云:间或惊蛇入草,蜿蜒迅疾;间或枯藤盘木,时隐时现;间或幽泉淙淙,静穆天然;间或怪石旁出,乱而循规……笔法纳虚实、浓淡、徐疾、收放,布局囊开合、疏密、欹斜、错落。文因势而精彩纷呈,书因势而顾盼生姿,章因势而生发灵性,情因势而焕发神采。

赵冠一在书写时较少使用长线,然因其遒劲愈显纵横,因其浑厚愈显意蕴。提捺钩勒,诸锋并用。风樯秣马,意气风发。在布局中,时隐时朗,波澜跌宕。“一划之间,变起伏于峰杪;一点之内,殊衂挫于豪芒。”通篇气息贯通,结章天然若铸。情感形态不同,文章变化多端,无不是缘文情以立文体,就文体以立文势。赵冠一将个人情感强烈注入作品中,以跌宕的章法,与杜工部的深邃思绪作异代呼应。

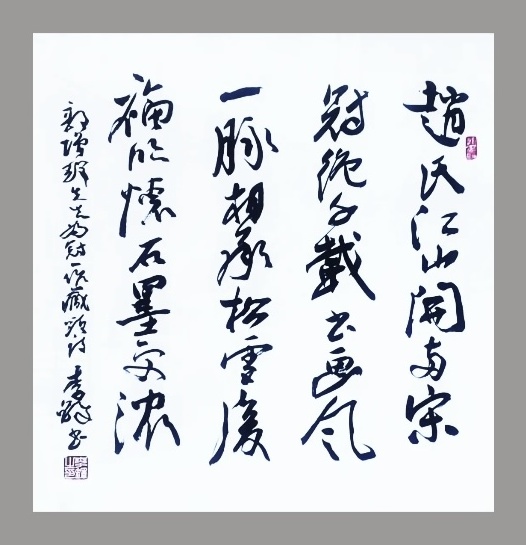

经过数十年的书道磨砺,赵冠一的书法有了“赵氏气象”,形成了自己的独特风格:苍劲逶迤,厚重朴拙;于端庄凝重中寓飘逸,于潇洒隽秀中见劲峭。作为卓有成就的书法家,赵冠一身上有着文人特有的儒雅谦逊和艺术家的勤奋严谨。相信随着岁月的沉淀,赵冠一的作品会更加成熟完善。我们期待着一个崭新的艺术境界在他面前展开。

艺术家:赵冠一,著名书法家。书斋号“怀石斋”斋主,书法大家李铎先生入室弟子。

现为:

中国书法家协会会员,

北京书法家协会会员,

中国楹联学会会员,

北京中国建设书协理事,

中国书画家联谊会理事,

中国公关协会艺委会理事,

北京职工书画协会理事,

北京湖社画会理事,

北京市文联首届职工艺术家。

图:赵冠一先生在创作中

書畫探索

(書法篇)

第2515期

(总第0567期)

供稿:《今日美術家》

策划:《長明藝術工場》

主持:蔡成剛

出生山东淄博,籍贯河北衡水,现定居北京。

文学作品刊载于《解放军报》《中国文化报》《中国艺术报》《服装时报》《今日信息报》《慈善公益报》《中国书画报》及各类网站杂志。

参与策划编辑《宝塔之光》一书出版发行。主持书中百名书画名家线上展、主导书名、主笔书中文章后记。与著名书法家李洪海先生出版有《对谈书法十五讲》。

现为中博藏(北京)博物馆专家,中国社会主义文艺学会书画委副主席,中国世界民族文化交流促进会理事,中国书画收藏家协会会员,中国新闻摄影学会会员,北京书法家协会会员。

曾任今日信息报社副社长、中央国家机关美术家协会艺术顾问,主持、评论、策划,曾连续十一年采访全国两会。

责编:欧开琳

美编:王桃京

书画探索

书画探索